日本は再び科学大国になれるでしょうか?その方策を提言するNatureのオピニオン記事(2月11日)と、グーグル・ディープマインドのAIロボットの発表(3月12日)、岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報などをお届けします。

1.2025年3月の活動状況

・新井 恵さんの投稿

活き活き中屋敷ポールウォーキング。 今日は、 境川沿いを歩き河津桜を愛で、中屋敷の歴史を学ぶウォーキング。 鳥もたくさんの種類と遭遇、可愛かった。 穏やかな氣持ちの良いウォーキングでした。 次回の活き活き中屋敷は 音楽療法 次次回はデュアルエクササイズ(私担当します) 時々次回はポールウォーキングです。 #河津桜 #ポールウォーキング

活き活き中屋敷ポールウォーキング。 今日は、 境川沿いを歩き河津桜を愛で、中屋敷の歴史を学ぶウォーキング。 鳥もたくさんの種類と遭遇、可愛かった。 穏やかな氣持ちの良いウォーキングでした。 次回の活き活き中屋敷は 音楽療法 次次回はデュアルエクササイズ(私担当します) 時々次回はポールウォーキングです。 #河津桜 #ポールウォーキング

・NPO法人船橋ウォーキング・ソサイエティさんの投稿

2025/3/1 2本のポールを使うウォーキング 土曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025/3/1 2本のポールを使うウォーキング 土曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

・田村 芙美子さんの投稿

3/04 冬に舞い戻ったように寒さが厳しいですが、明日は啓蟄。虫たちも穴から首を出して震えるのじゃないでしょうか。今日は外ウォーキングを止めて室内体操に変更しました。認知症発症リスクを遅らせるためにまず、隠れフレイルをチェック。お一人だけ歩幅が狭いかたがいらして、彼女を「認知症」呼ばわりするイジメッコのようなメンバーさんたち!80前後って怖いですね((( ;゚Д゚)))・・ でも、それは優しさからだと分かります。バランスと筋トレ中心にエクササイズを幾つか。 🌸若宮大路の玉縄桜

3/04 冬に舞い戻ったように寒さが厳しいですが、明日は啓蟄。虫たちも穴から首を出して震えるのじゃないでしょうか。今日は外ウォーキングを止めて室内体操に変更しました。認知症発症リスクを遅らせるためにまず、隠れフレイルをチェック。お一人だけ歩幅が狭いかたがいらして、彼女を「認知症」呼ばわりするイジメッコのようなメンバーさんたち!80前後って怖いですね((( ;゚Д゚)))・・ でも、それは優しさからだと分かります。バランスと筋トレ中心にエクササイズを幾つか。 🌸若宮大路の玉縄桜

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 2025年度イベントカレンダーが出来上がりDM手配中です。 現協@会員さんへは元より、一般参加の皆さんや昨年度会員さんへのご案内です。 DM以外では市内20 ヶ所位に配置配布をお願いしています。 新年度PW始めは4/6です〜❗️

佐久ポールウォーキング協会より 2025年度イベントカレンダーが出来上がりDM手配中です。 現協@会員さんへは元より、一般参加の皆さんや昨年度会員さんへのご案内です。 DM以外では市内20 ヶ所位に配置配布をお願いしています。 新年度PW始めは4/6です〜❗️

・田村 芙美子さんの投稿

3/07 今日で2024年度の渋谷PW教室は最終回。また新学期まで暫し休暇です。最終教室はいつもの計測とポール遊び、そして男性が皆お休みだったので胸にライトを受け「私は女優」ポールウォーキングで成果を発揮。午後から駒沢(店)の20年咲き続けたアプリコットの薔薇の根を抜いて鎌倉に移植、試み。うまく根付くと嬉しいのですが。それにしても夕方からぐんと気温が下がりました。明日は予報通り雪❄になりそうです。

3/07 今日で2024年度の渋谷PW教室は最終回。また新学期まで暫し休暇です。最終教室はいつもの計測とポール遊び、そして男性が皆お休みだったので胸にライトを受け「私は女優」ポールウォーキングで成果を発揮。午後から駒沢(店)の20年咲き続けたアプリコットの薔薇の根を抜いて鎌倉に移植、試み。うまく根付くと嬉しいのですが。それにしても夕方からぐんと気温が下がりました。明日は予報通り雪❄になりそうです。

復元成った近衛文麿旧宅「荻外荘(てきがいそう)」へ

3月の気まポ(気ままにポール歩きの会)は、荻窪駅の南部地域を巡りました。

荻窪駅南口、大田黒公園、荻外荘・荻外荘公園、田端神社、松渓公園、中道寺、与謝野公園

私自身は、鵞足炎(がそくえん)がまだ尾を引いていて、平地を歩くときは痛まなくなったのですが、階段や坂道はポール(前方着地)でカバーしています。

※写真の半分以上、田村和史君(高校同級生)から拝借しました。

※バーチャル荻外荘(カーソルを動かすと360度見られます。)

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

三得利健康網路商店 X 台灣健走杖運動推廣協會 🎊 2025年3月8日《城市輕健走》圓滿結束!🎊 🌞 春日健走 活力滿滿! 在 中正紀念堂,我們迎來了第二場 城市輕健走! 專業教練帶領,夥伴們自由選擇休閒組或挑戰組, 踏步在城市的綠意間,感受雙杖健走的穩定與輕盈!💪 運動前有專業的教練們帶著大家一起做健走杖熱身, 歡樂的音樂🎵帶動大家動起來~ 🔹 分上下午場活動,會員專屬 x 非會員抽籤體驗! 🎟️ 下午場更特別開放 非會員透過抽籤免費體驗, 讓更多人能夠親身感受 雙杖健走的魅力與健康的力量!🏆 感謝所有參與的夥伴, 讓這場活動充滿歡笑與活力,期待下次再相見! ✨ 雙杖在手,健康跟著走! ✨ 腳丫聚樂部 樂您運動 Learning YunDon 耆妙屋-熟齡生活奇妙好物 FOOTDISC 富足康科技足墊

三得利健康網路商店 X 台灣健走杖運動推廣協會 🎊 2025年3月8日《城市輕健走》圓滿結束!🎊 🌞 春日健走 活力滿滿! 在 中正紀念堂,我們迎來了第二場 城市輕健走! 專業教練帶領,夥伴們自由選擇休閒組或挑戰組, 踏步在城市的綠意間,感受雙杖健走的穩定與輕盈!💪 運動前有專業的教練們帶著大家一起做健走杖熱身, 歡樂的音樂🎵帶動大家動起來~ 🔹 分上下午場活動,會員專屬 x 非會員抽籤體驗! 🎟️ 下午場更特別開放 非會員透過抽籤免費體驗, 讓更多人能夠親身感受 雙杖健走的魅力與健康的力量!🏆 感謝所有參與的夥伴, 讓這場活動充滿歡笑與活力,期待下次再相見! ✨ 雙杖在手,健康跟著走! ✨ 腳丫聚樂部 樂您運動 Learning YunDon 耆妙屋-熟齡生活奇妙好物 FOOTDISC 富足康科技足墊

・中村 理さんの投稿

佐久PW協会より 〜小諸PW散策〜 暇と好奇心旺盛のコーチによる、移住者増加中で古民家・商店再生中の小諸市街並み散策でした。 市役所前広場でのウォーミングアップ後、かつての繁華街/赤坂通り-鶴巻通りの路地を抜け〜北国街道/与良町通り-荒町通り-本町通りをブラブラ! 道中リメイクお店のカフェ・レストラン・ラーメン屋・ギャラリー・・等ここ数年での出店が目覚ましい若者やシニア向けの通りです。 神社仏閣も有り蘊蓄は兎も角覗いて来ました。 写メ忘れですが、ランチはご当地有名な蕎麦倉/丁・庵で皆さん啜って来ました。美味でしたとの事でした〜ww -小諸駅前/さいたま市コーチ等と分かれ-相生町通り-市役所前で無事解散❗️ 約4km/2.5時間の寄り道だらけでした。 お疲れ様でした。

佐久PW協会より 〜小諸PW散策〜 暇と好奇心旺盛のコーチによる、移住者増加中で古民家・商店再生中の小諸市街並み散策でした。 市役所前広場でのウォーミングアップ後、かつての繁華街/赤坂通り-鶴巻通りの路地を抜け〜北国街道/与良町通り-荒町通り-本町通りをブラブラ! 道中リメイクお店のカフェ・レストラン・ラーメン屋・ギャラリー・・等ここ数年での出店が目覚ましい若者やシニア向けの通りです。 神社仏閣も有り蘊蓄は兎も角覗いて来ました。 写メ忘れですが、ランチはご当地有名な蕎麦倉/丁・庵で皆さん啜って来ました。美味でしたとの事でした〜ww -小諸駅前/さいたま市コーチ等と分かれ-相生町通り-市役所前で無事解散❗️ 約4km/2.5時間の寄り道だらけでした。 お疲れ様でした。

・新井 恵さんの投稿

今日の活動、スマイルフレンズ。 まずは『おらほのラジオ体操第一(おらほのらづおたいそうだいいづ)』。 3.11を風化させてはいけないという思いで復興プロジェクトお国言葉でラジオ体操から始めました。

今日の活動、スマイルフレンズ。 まずは『おらほのラジオ体操第一(おらほのらづおたいそうだいいづ)』。 3.11を風化させてはいけないという思いで復興プロジェクトお国言葉でラジオ体操から始めました。

・田村 芙美子さんの投稿

3/11 震災追悼 三浦ネットグループのポールウォーキング。江の島の予定でしたが、お天気が芳しくないので行き先変更。扇ガ谷の住宅奥の80数段の階段から源氏山公園にトライしてみました。午後からは金沢八景に。夕方 予報通り雨☔になりましたね。写真は今日の赤シリーズです。

3/11 震災追悼 三浦ネットグループのポールウォーキング。江の島の予定でしたが、お天気が芳しくないので行き先変更。扇ガ谷の住宅奥の80数段の階段から源氏山公園にトライしてみました。午後からは金沢八景に。夕方 予報通り雨☔になりましたね。写真は今日の赤シリーズです。

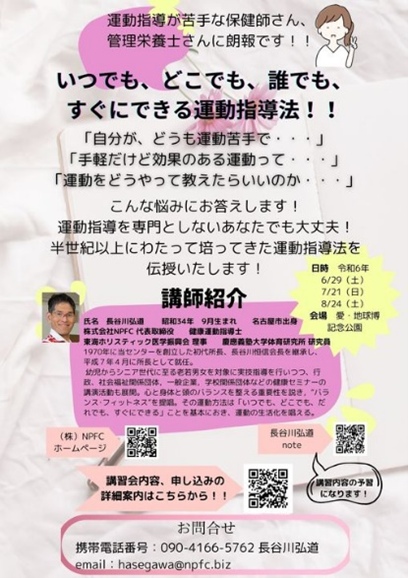

・長谷川 弘道さんの投稿

名古屋フィジカルフィットネスセンター|経験豊かなフィットネスエンターテイナーを派遣します

名古屋フィジカルフィットネスセンター|経験豊かなフィットネスエンターテイナーを派遣します

・中村 理さんの投稿

本日のPW散策〜 昨日と大違いの暖かな陽射しの中、長野市/松代の城下町をブラブラ〜ww 六文銭でお馴染みの真田氏のお膝元、 松代城跡-真田邸-真田宝物館-文武学校-各旧家〜見事な寺町を寄り道でした。 約5km/11,000歩❗️ 締めは松代荘/松代の湯♨️で・・❗️ PS:ここ松代はPWの祖/安藤先生のいらっしゃる所でも‼️

本日のPW散策〜 昨日と大違いの暖かな陽射しの中、長野市/松代の城下町をブラブラ〜ww 六文銭でお馴染みの真田氏のお膝元、 松代城跡-真田邸-真田宝物館-文武学校-各旧家〜見事な寺町を寄り道でした。 約5km/11,000歩❗️ 締めは松代荘/松代の湯♨️で・・❗️ PS:ここ松代はPWの祖/安藤先生のいらっしゃる所でも‼️

・田村 芙美子さんの投稿

3/12 曇り時々小雨🌂 今朝のPW Dojoはコーチングクラス!隠れフレイルチェック方法を実践勉強し、昔懐かしいラムネで乾杯🍸✨🍸午後は御成スタバから十二所へ配達運送業を済ませて帰宅。これからふきのとう味噌作りです。

3/12 曇り時々小雨🌂 今朝のPW Dojoはコーチングクラス!隠れフレイルチェック方法を実践勉強し、昔懐かしいラムネで乾杯🍸✨🍸午後は御成スタバから十二所へ配達運送業を済ませて帰宅。これからふきのとう味噌作りです。

・田村 芙美子さんの投稿

3/13 春を通り越し初夏の陽気の貯筋クラスは100均で見つけたディズニーエッグを手にして楽しくウォーキングの練習。夜はソーシャルフィットネスのZOOMが今終わったところです。今日も充実した1日でした。感謝

3/13 春を通り越し初夏の陽気の貯筋クラスは100均で見つけたディズニーエッグを手にして楽しくウォーキングの練習。夜はソーシャルフィットネスのZOOMが今終わったところです。今日も充実した1日でした。感謝

・Masami Yamagataさんの投稿

豊郷台の皆さんにポールウォーキング教室とポールを使ったUDe-スポーツもぐら叩きゲームを行いました。家の中にいる親に体験させたいの声でした。

豊郷台の皆さんにポールウォーキング教室とポールを使ったUDe-スポーツもぐら叩きゲームを行いました。家の中にいる親に体験させたいの声でした。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

2025.3.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.3.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

・田村 芙美子さんの投稿

3/18 江ノ島ポールウォーキング 火曜 PWクラスは続く悪天から逃れ江ノ島へ参りました。が、期待したいつもの🗻は雲が隠して観ることができず皆落胆。 久々に潮風を吸って広場でウォーミングアップ(観光客も回りで真似をしていたり、カメラで撮影したり・・・) 平日にもかかわらず人が溢れていてポールは邪魔になるので、人の行かないヨットハーバーの方へ歩きました。往復は江ノ電。メンバーさんは徒歩だったりバスだったり。

3/18 江ノ島ポールウォーキング 火曜 PWクラスは続く悪天から逃れ江ノ島へ参りました。が、期待したいつもの🗻は雲が隠して観ることができず皆落胆。 久々に潮風を吸って広場でウォーミングアップ(観光客も回りで真似をしていたり、カメラで撮影したり・・・) 平日にもかかわらず人が溢れていてポールは邪魔になるので、人の行かないヨットハーバーの方へ歩きました。往復は江ノ電。メンバーさんは徒歩だったりバスだったり。

・遠藤 恵子さんの投稿

午前は介護予防運動教室!! 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニング+プロボディデザイン(3D美容造形術) 加圧トレーニングってな~に? プロボディデザインってな~に? どんなことするの? からだも心も喜ぶ 素敵な貴女と出会える ますます輝きを放つ素敵な貴女と出会える ということだけお伝えしておきましょう💪 おっと!安心してください!! 加圧トレーニング後 ベッドは移動します🫡

午前は介護予防運動教室!! 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニング+プロボディデザイン(3D美容造形術) 加圧トレーニングってな~に? プロボディデザインってな~に? どんなことするの? からだも心も喜ぶ 素敵な貴女と出会える ますます輝きを放つ素敵な貴女と出会える ということだけお伝えしておきましょう💪 おっと!安心してください!! 加圧トレーニング後 ベッドは移動します🫡

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

2025.3.18 美・姿勢ウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.3.18 美・姿勢ウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

・田村 芙美子さんの投稿

3/19 真冬に舞い戻ったような冷たい朝。東京からは雪便り。北鎌倉は雨でしたが数年前はポカポカ陽気のたからの庭でこの真っ赤な椿弁当を食べたなんて同じ3/19日でも大違い。いつものDojoでフレイル予防体操、コアフィットの帰りにハクモクレン公園に寄ってみました。

3/19 真冬に舞い戻ったような冷たい朝。東京からは雪便り。北鎌倉は雨でしたが数年前はポカポカ陽気のたからの庭でこの真っ赤な椿弁当を食べたなんて同じ3/19日でも大違い。いつものDojoでフレイル予防体操、コアフィットの帰りにハクモクレン公園に寄ってみました。

・新地 昌子さんの投稿

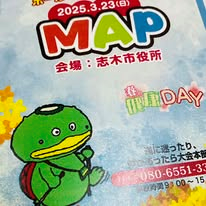

日曜日の全国大会参加させていただきます😊お天気も良さそうで楽しみ❗️ 今回は2キロコースのアンカーをつとめます。最後尾で誰よりものんびりと楽しみますよー♪見かけたら声かけてくださいねー🫶明日は久しぶりに蕨の健康アップステーションで一緒だったボランティアスタッフさんと再会ランチの約束をしています。佐久平〜蕨は新幹線使うと1時間28分!ちかっ😁

日曜日の全国大会参加させていただきます😊お天気も良さそうで楽しみ❗️ 今回は2キロコースのアンカーをつとめます。最後尾で誰よりものんびりと楽しみますよー♪見かけたら声かけてくださいねー🫶明日は久しぶりに蕨の健康アップステーションで一緒だったボランティアスタッフさんと再会ランチの約束をしています。佐久平〜蕨は新幹線使うと1時間28分!ちかっ😁

・山下 和彦さんの投稿

今日は志木市のいろはウォークフェスタです!晴天で最高です👍

今日は志木市のいろはウォークフェスタです!晴天で最高です👍

・水間 孝之さんの投稿

第9回志木市いろはウォークフェスタ開催されました‼️760名の参加です。台湾ポールウォーキング協会からも16名参加しました。いよいよインターナショナルです。スタッフの皆さんお疲れ様でした‼️

第9回志木市いろはウォークフェスタ開催されました‼️760名の参加です。台湾ポールウォーキング協会からも16名参加しました。いよいよインターナショナルです。スタッフの皆さんお疲れ様でした‼️

・新地 昌子さんの投稿

わーい、カパル君と写真撮れました😊 今日の埼玉県は気温25度で初夏のような暑さでした。大勢の参加者の皆さんと志木いろはウォークフェスタ楽しんできました。 会場では埼玉の瀧コーチ、遠藤コーチ夫妻、佐久の高見澤コーチ、北区の阿部コーチご夫妻、ノルディックの藤井コーチ、そして5月に秋田でイベントを開かれる佐々木コーチにもお会いできました。 台湾からも16名の参加が!上野の桜を見て志木に入られたとか。10キロコースと2キロコースを完歩されました。パワフルです。 他にもお住まいの地域でポールウォーキングを始めたいので教えにきてほしいと声をかけていただいたり、たくさん出会いがありました。 お疲れさまでした。またぜひ佐久にもきてください。 佐久に戻ったら、涼しい〜。即上着を着ました😅

わーい、カパル君と写真撮れました😊 今日の埼玉県は気温25度で初夏のような暑さでした。大勢の参加者の皆さんと志木いろはウォークフェスタ楽しんできました。 会場では埼玉の瀧コーチ、遠藤コーチ夫妻、佐久の高見澤コーチ、北区の阿部コーチご夫妻、ノルディックの藤井コーチ、そして5月に秋田でイベントを開かれる佐々木コーチにもお会いできました。 台湾からも16名の参加が!上野の桜を見て志木に入られたとか。10キロコースと2キロコースを完歩されました。パワフルです。 他にもお住まいの地域でポールウォーキングを始めたいので教えにきてほしいと声をかけていただいたり、たくさん出会いがありました。 お疲れさまでした。またぜひ佐久にもきてください。 佐久に戻ったら、涼しい〜。即上着を着ました😅

・田村 芙美子さんの投稿

3/23 逗子市PWクラブ定例会 昨日より更に気温が上がり心地よい風に吹かれて 筋トレもしっかりたっぷりできました。今日は志木のポールイベントに参加できずちょっぴり心残りでしたが、お彼岸明けのせいか通常より少なめの参加者で皆さん一人一人とお話しできました。

3/23 逗子市PWクラブ定例会 昨日より更に気温が上がり心地よい風に吹かれて 筋トレもしっかりたっぷりできました。今日は志木のポールイベントに参加できずちょっぴり心残りでしたが、お彼岸明けのせいか通常より少なめの参加者で皆さん一人一人とお話しできました。

・日本ポールウォーキング協会 npwaさんの投稿

昨日、第9回志木いろはウォークフェスタが開催されました。 参加者760名で、台湾ポールウォーキング協会の関係者16名も参加されました。 今回ご協力して下さった、瀧MCPro、新地MCPro、阿部MCPro夫妻、お疲れ様でした。

昨日、第9回志木いろはウォークフェスタが開催されました。 参加者760名で、台湾ポールウォーキング協会の関係者16名も参加されました。 今回ご協力して下さった、瀧MCPro、新地MCPro、阿部MCPro夫妻、お疲れ様でした。

・田村 芙美子さんの投稿

3/26 午前中北鎌倉のDOJOで隠れフレイルチェック、脊柱管狭窄症など腰痛の方のためのストレッチをしただけで汗だくに😵💦 友人とランチとお喋り2hのあと大急ぎで東京へ向かいました。今日初めてコルセットを外して運動しましたが異常無し。骨は復帰したかな。1hほどの滞在で帰鎌。モノレールのレールの下から橙色の夕陽!鎌倉山の桜並木は二部咲き🌸でした。

3/26 午前中北鎌倉のDOJOで隠れフレイルチェック、脊柱管狭窄症など腰痛の方のためのストレッチをしただけで汗だくに😵💦 友人とランチとお喋り2hのあと大急ぎで東京へ向かいました。今日初めてコルセットを外して運動しましたが異常無し。骨は復帰したかな。1hほどの滞在で帰鎌。モノレールのレールの下から橙色の夕陽!鎌倉山の桜並木は二部咲き🌸でした。

・田村 芙美子さんの投稿

3/27 鎌倉山~西鎌倉 春爛漫。 カラフルな花たち やっぱり春はウキウキしますね そして桜もずいぶん開きました。なごやかセンター24年度最終活動も無事終わりました。介護認定2の男性は皆さんから姿勢が良くなって歩き方もブレなくてカッコ良くなった!と褒められました。もう何年も通ってらっしゃいますが 筋肉がバランス良くしっかりついてきたと思います。継続は力なり。こちらのクラスも隠れフレイルチェック。次回は片足のまま椅子からたてるように・・・が目標です。そして同じ距離を普通歩きと速歩(ゆっくり歩幅広く)で比べてみたら歩数が5歩は違いました。量より質!

3/27 鎌倉山~西鎌倉 春爛漫。 カラフルな花たち やっぱり春はウキウキしますね そして桜もずいぶん開きました。なごやかセンター24年度最終活動も無事終わりました。介護認定2の男性は皆さんから姿勢が良くなって歩き方もブレなくてカッコ良くなった!と褒められました。もう何年も通ってらっしゃいますが 筋肉がバランス良くしっかりついてきたと思います。継続は力なり。こちらのクラスも隠れフレイルチェック。次回は片足のまま椅子からたてるように・・・が目標です。そして同じ距離を普通歩きと速歩(ゆっくり歩幅広く)で比べてみたら歩数が5歩は違いました。量より質!

・校條 諭さんの投稿

ノルディックウォーキングのポールワークは、最強のフォーム矯正ツール! 足部のロッカーファンクションから脚回旋(ターンオーバー)への適正な下肢の運動。 自然に起こる全身落下の感覚入力、バウンディングイメージの定着に寄与します。 ポールを使ったウォーク〜スキップ〜ラン、そして最後は徒手でのランイメージへ。 このドリルを反復した後に走ってみてください。 一気に運動感覚が変わるのを体験できます! #running #trailrunning #mizuguchimethod #ランニング #トレイルランニング #ミズグチメソッド #러닝 #트레일러닝 #nnormal #nwpl

ノルディックウォーキングのポールワークは、最強のフォーム矯正ツール! 足部のロッカーファンクションから脚回旋(ターンオーバー)への適正な下肢の運動。 自然に起こる全身落下の感覚入力、バウンディングイメージの定着に寄与します。 ポールを使ったウォーク〜スキップ〜ラン、そして最後は徒手でのランイメージへ。 このドリルを反復した後に走ってみてください。 一気に運動感覚が変わるのを体験できます! #running #trailrunning #mizuguchimethod #ランニング #トレイルランニング #ミズグチメソッド #러닝 #트레일러닝 #nnormal #nwpl

関連情報

校條さんから貴重な投稿がありましたので転載しました。「ノルディックウォーキングのポールワークは走行(ラン)の最強のフォーム矯正ツール」という水口慶高さんの動画です。

私(峯岸)は、「ポールウオーキングのポールワークは歩行(ウォーク)の最良のフォーム矯正ツール」と思っているので、その制御様式は歩行のそれに近く、ノルディックウォーキングの制御様式は走行のそれに近いと想像しています。

歩行と走行の制御様式の相違については、例えば、

S. Aoi, T. Ohashi, R. Bamba, S. Fujiki, D. Tamura, T. Funato, K. Senda, Y. Ivanenko, and K. Tsuchiya, “Neuromusculoskeletal model that walks and runs across a speed range with a few motor control parameter changes based on the muscle synergy hypothesis”, Scientific Reports, 9:369, 2019. (脳神経による人間の歩行と走行の制御様式を数理モデルで解明 -歩くと走るはどの程度違うのか-)のプレスリリースに添付されている諸資料を参照下さい。

・NPO法人船橋ウォーキング・ソサイエティさんの投稿

2025.3.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.3.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

🎉 2025年〔台灣健走杖運動推廣協會〕首場海外交流活動圓滿成功! 🎉 📍 3/23 我們來到日本埼玉県志木市,參加由 〔志木市いろは健康 21 プラン推進事業実行委員会〕 主辦的 年度全國雙杖健走大會(Pole Walking Fair) 🇯🇵🚶♂️🏅 去年在長野県佐久市參與健走活動時,我們便受到 〔志木市健康部〕 的邀請,促成了這次難得的國際交流機會 🌏✨ 主辦單位很用心的在志木市役所(市政府)前廣場搭建舞台,舉辦盛大的開場活動。 市長〔香川武文〕親臨現場,跟我們一起參與了十公里的持杖健走。開場節目除了有精彩熱鬧的日本太鼓表演之外,大會吉祥物〔河童君〕,也在現場唱唱跳跳,陪報名參加的近800名參與者一起同樂。香川市長、主辦單位及現場主持人也在台上多次提到〔台灣健走杖運動推廣協會〕,並歡迎我們16位來自台灣的朋友。當然,我們除了開心地揮手致意之外,〔雙杖在手,健康跟著走〕的口號,也被喊的震天價響呀! 活動當天正值春暖花開之時節,氣候涼爽宜人,油菜花開滿整片河堤,鮮黃色的花海讓參加健走杖活動的人都無比興奮。志木市是個只有7.6萬人口,工業化程度極低,擁有寬闊自然田野風光的小鄉鎮,在這兒持杖健走是再合適也不過的啦! 這次協會跨海與日本交流,看到他們在舉辦活動時對活動流程、場地、路線、安全、人員安排、氣氛掌握等等的用心,十分值得我們借鏡,期盼成立甫兩年的〔台灣健走杖運動推廣協會〕,也能很快地在台灣辦一場具規模的健走杖大型活動,將持杖健走帶動成全民運動,促進全民健康。 🌏 國際健走交流,讓我們一起走向更健康的未來! 🚶♀️🌟 #台灣健走杖運動推廣協會 #雙杖在手健康跟著走

🎉 2025年〔台灣健走杖運動推廣協會〕首場海外交流活動圓滿成功! 🎉 📍 3/23 我們來到日本埼玉県志木市,參加由 〔志木市いろは健康 21 プラン推進事業実行委員会〕 主辦的 年度全國雙杖健走大會(Pole Walking Fair) 🇯🇵🚶♂️🏅 去年在長野県佐久市參與健走活動時,我們便受到 〔志木市健康部〕 的邀請,促成了這次難得的國際交流機會 🌏✨ 主辦單位很用心的在志木市役所(市政府)前廣場搭建舞台,舉辦盛大的開場活動。 市長〔香川武文〕親臨現場,跟我們一起參與了十公里的持杖健走。開場節目除了有精彩熱鬧的日本太鼓表演之外,大會吉祥物〔河童君〕,也在現場唱唱跳跳,陪報名參加的近800名參與者一起同樂。香川市長、主辦單位及現場主持人也在台上多次提到〔台灣健走杖運動推廣協會〕,並歡迎我們16位來自台灣的朋友。當然,我們除了開心地揮手致意之外,〔雙杖在手,健康跟著走〕的口號,也被喊的震天價響呀! 活動當天正值春暖花開之時節,氣候涼爽宜人,油菜花開滿整片河堤,鮮黃色的花海讓參加健走杖活動的人都無比興奮。志木市是個只有7.6萬人口,工業化程度極低,擁有寬闊自然田野風光的小鄉鎮,在這兒持杖健走是再合適也不過的啦! 這次協會跨海與日本交流,看到他們在舉辦活動時對活動流程、場地、路線、安全、人員安排、氣氛掌握等等的用心,十分值得我們借鏡,期盼成立甫兩年的〔台灣健走杖運動推廣協會〕,也能很快地在台灣辦一場具規模的健走杖大型活動,將持杖健走帶動成全民運動,促進全民健康。 🌏 國際健走交流,讓我們一起走向更健康的未來! 🚶♀️🌟 #台灣健走杖運動推廣協會 #雙杖在手健康跟著走

来月以降の開催

・長岡智津子さんの投稿

写真1件

写真1件

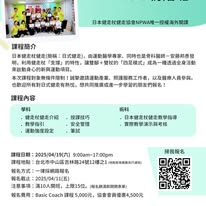

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/4/19(六) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 ⚠️滿10人開班,上限15位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️ https://forms.gle/tw35vU3UPLDkLT1X7 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~

【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/4/19(六) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 ⚠️滿10人開班,上限15位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️ https://forms.gle/tw35vU3UPLDkLT1X7 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~

関連情報

日本ポールウォーキング協会NPWAのセミナー情報については、こちら;

・資格取得セミナー

・資格更新講習セミナー

2.関連学術ニュース

2-1)日本は資金援助を再考すれば再び科学大国になれる。~科学研究の進化する要求に遅れを取らないためには、国は個々の分野への厳密な焦点を捨てなければならない。

日本は再び科学大国になれるでしょうか?合田圭介、 井垣達史、ベルント・クーン、 水島昇、 永井健治、中川敦寛、 大隅典子、 エイミー・Q・シェン、 園下将大、柳沢正史、氏等は、2025年2月11日付「Nature」オピニオン記事(下記)でその解決策を提示しています。同記事から、書き出しの部分(①)と、同記事で成功事例の一つとして取り上げられている沖縄科学技術大学院大学(OIST)についての言及個所(②)、並びに、本記事についてのOISTのニュース記事(③)を紹介します。

“Japan can be a science heavyweight once more — if it rethinks funding”

By Keisuke Goda, Tatsushi Igaki, Bernd Kuhn, Noboru Mizushima, Takeharu Nagai, Atsuhiro Nakagawa, Noriko Osumi, Amy Q. Shen, Masahiro Sonoshita & Masashi Yanagisawa、

Nature Opinion article:2025年2月11日

DOI: 10.1038/d41586-025-00394-8

① 書き出しの部分(本記事の翻訳はChromeによる)

「CRISPR 遺伝子編集から人工知能によるタンパク質構造予測まで、素晴らしいイノベーションは学際的な研究から生まれます。気候変動、生物多様性の喪失、健康格差、その他の地球規模の危機に対する解決策も、多くの分野を橋渡しする洞察に依存します。

しかし、多くの国では、学際的研究は依然として軽視されています。こうした論文はより多くの引用を集め、研究に大きな影響を与えるにもかかわらず、学際的研究の提案は、より狭い範囲の研究よりも資金を獲得する可能性が低い傾向にあります。

一部の国では、それに応じて研究資金戦略を調整しています。たとえば、2016年から2018年の間に、英国の研究会議は、10年前よりも30%多くの助成金を学際的な研究者に授与し、2018年に資金提供されたプロジェクトの44%が少なくとも2つの研究テーマにまたがっています。米国でも同様の動きが見られ、2015年から2020年の間に、学際的な助成金申請書を提出した大学の部門は、国立衛生研究所(NIH)と国立科学財団(NSF)から、合計および個別の助成金の観点から、1つの分野でのみ申請した部門のほぼ5倍の資金を受け取りました。

残念ながら、日本ではそうではありません。国の資金提供機関は、依然として主に工学や化学などの狭い専門分野の研究を支援しています。これらの助成金申請を評価する専門家は、よく理解していない学際的な研究よりも、自分がよく知っている分野の研究を好む傾向があります。

この偏狭なアプローチは、日本における学際研究への資金提供の大幅な不足につながっています。また、この国が画期的な進歩を逃していることも意味しています。日本の天然資源は限られており、日本の経済は長い間科学技術に依存してきました。日本の研究とイノベーションの衰退は明白で、最も引用されている研究論文の上位10%に占める日本のシェアは、過去20年ほどで6%から2%に減少しています。

日本の研究機関に所属する科学者や技術者として、私たちは政府や資金提供機関に対し、学際的研究の支援を強化するよう求めます。さもなければ、日本の科学と経済における世界的な地位が損なわれる恐れがあります。ここでは、そのような変化を促すための 5 つの方向性を示します。

プロジェクトではなく人材に資金を提供する」

(以下、続く)

(注)同記事で挙げられた具体的な提言:(Copilotによる)

・学際的研究の強化:個々の分野にとらわれず、異なる分野の研究者が協力して取り組むことが重要であると提言しています。

・柔軟な資金提供の仕組み:固定された分野ごとの資金配分から脱却し、より柔軟な資金提供の枠組みを構築することが求められています。

・研究者のキャリアパスの多様化:研究者が多様なキャリアパスを追求できるように、支援体制を整えることが重要であるとされています。

・国際協力の推進:国内の研究だけでなく、国際的な共同研究を推進し、世界と競争力を持つ研究環境を整える必要があると指摘されています。

② 沖縄科学技術大学院大学(OIST)への言及個所

「日本には確かに才能ある研究者を支援するプログラムがいくつかあるが、あまりに控えめだ。例えば、科学技術振興機構(JST)と日本学術振興会(JSPS)は、基礎科学に資金の一部を、好奇心に駆られた研究に資金の一部を充てている。しかし、JSTはトップダウン方式を採用しており、流行の話題の研究が優先されることが多く、より独創的なアイデアやプロジェクトを見逃す可能性がある。また、JSPSの主要な助成プログラムである科学研究費助成事業(KAKENHI)の年間予算は、過去10年間停滞したままである。インフレと円安を考慮に入れると、プロジェクトあたりの平均資金は2013年以降半減している。

しかし、研究者中心の資金提供を採用し、大きな成功を収めている日本の機関が 1 つある。沖縄科学技術大学院大学 (OIST) だ。文部科学省の資金提供を受ける国立大学とは異なり、OIST は内閣府の資金提供を受ける私立大学である。2011 年に設立された同大学は、水平的な組織構造を持ち、多様性と学際的なコラボレーションに力を入れている (「成功へのステップ」を参照)。OIST は現在、 Nature Index によって日本を代表する研究機関としてランク付けされており、同大学の出版物の約 20% は複数の分野にまたがる貢献によるものである。より多くの日本の機関がこれに倣うべきである。

「成功へのステップ」

沖縄科学技術大学院大学 (OIST) では、教員は 5 年間にわたりコア資金を受け取りますが、その使い道は柔軟です。多くの他の大学では、研究室がコア施設や技術スタッフの費用を負担する必要がありますが、OIST ではこれらのリソースへのアクセスは無料です。これにより、コラボレーションが促進され、リスクが高く、見返りも大きいプロジェクトが可能になります。5 年ごとに各教員を評価して説明責任を確保し、大きな成果を挙げた教員にのみ継続的なサポートが与えられます。

OIST は従来の部門を持たずに運営されており、異なる分野の科学者が協力し合えるようになっています。建物にはオープン スペース、ラウンジ、共用キッチン、オープン デスク エリアがあり、気軽に交流できます。博士課程の学生は、視野を広げるために 1 年目に複数の研究室をローテーションで回る必要があります。こうしたローテーションにより、アイデアや技術の交換が促進され、学際的なコラボレーションが組織の構造に根付いています。

性別や障害の面を含め、さらなる進歩が必要ですが、OISTは他の日本の大学よりもコミュニティの多様性を育んでいます。これは、世界中から学者を惹きつけていることも一因です。2024年には、OISTの教員の60%以上と学生の80%以上が日本人以外の人々であり、視点と専門知識のダイナミックな組み合わせをもたらしています。」

③ 沖縄科学技術大学院大学(OIST)のニュース記事(2025年2月12日)

日本全国の著名な大学に所属する130名以上の研究者が署名した科学ジャーナル「Nature」のオピニオン記事で、OISTが学際的な研究の分野で「道を切り開く存在」と評価されました。

OISTのカリン・マルキデス学長兼理事長は、次のようにコメントしています。 「これほど多くの方々に、日本の模範的な大学として取り上げていただいたことは、大変光栄です。OISTは、沖縄、日本、そして世界に革新的な解決策をもたらすことを目的に、独自の使命と構造のもと設立されました。2024年から2029年の5ヵ年戦略では、オープンサイエンスと学際的な融合をこれまで以上に重視しています。まだ若い大学ですが、多くの日本の科学者から将来性を評価されていることをとても嬉しく思います。」

記事の執筆者である研究者たちは、日本の研究環境をより活性化させるため、新たなプログラムへの資金投入を求めています。

OISTの理事会議長であるヴィジェイラガバン・クリシュナスワミ博士は、次のように述べています。 「日本の多くの優れた科学者が、OISTの特徴である『学部のないフラットな組織構造』、『多様性を尊重する姿勢』、『学際的な研究を促進する強力で創造的なインセンティブ』を高く評価していることは、OISTの創設者たちのビジョンを裏付けるものです。この記事は、OISTのこれまでの成果を肯定するとともに、学際的な科学への新たな投資の必要性を訴えており、私たちもその提言を支持します。」

記事の中で、科学者たちは日本の研究資金戦略について共通の見解を示し、いくつかの改善策を提案しています。具体的には、学際的な科学研究と協力への更なる支援、「ハイリスク・ハイリターン」型の研究への積極的な投資、長期的な視点での資金配分、そして国際基準に見合う高品質な研究インフラの整備・維持が、日本の研究とイノベーションの国際競争力の向上につながると指摘しています。

関連情報

・トランプ2.0の米国科学界への破壊的な衝撃については、例えば、下記のNatureの2月25日社説(a)や、24 February 2025付のニュース記事(b)等をご覧ください。

(a)EDITORIAL:25 February 2025

Trump 2.0: an assault on science anywhere is an assault on science everywhere

US President Donald Trump is taking a wrecking ball to science and to international institutions. The global research community must take a stand against these attacks.

(doi.org/10.1038/d41586-025-00562-w)

社説:2025年2月25日

トランプ2.0: どこであれ科学への攻撃は、どこでも科学への攻撃である

ドナルド・トランプ米大統領は科学と国際機関を破壊しようとしている。世界の研究コミュニティはこうした攻撃に対抗しなければならない。

(b)NEWS:24 February 2025

Postdocs and PhD students hit hard by Trump’s crackdown on science

As US federal grants remain frozen and budget cuts loom, anxiety and fear grip early-career researchers.

By Heidi Ledford & Humberto Basilio

(doi.org/10.1038/d41586-025-00550-0)

ニュース

トランプ大統領の科学弾圧で博士研究員と博士課程の学生が大きな打撃を受ける

米国の連邦政府からの助成金が凍結されたままで予算削減が迫る中、若手研究者たちは不安と恐怖に襲われている。

著者: ハイディ・レッドフォード& ウンベルト・バジリオ

・コンピューター・チップの開発・研究についてのニュース:2例(c),(d)

(c)NEWS:03 May 2024

Who’s making chips for AI? Chinese manufacturers lag behind US tech giants

Researchers in China say they are finding themselves five to ten years behind their US counterparts as export restrictions bite.

By Jonathan O’Callaghan

(doi: https://doi.org/10.1038/d41586-024-01292-1)

ニュース

AI用チップを製造しているのは誰か?中国のメーカーは米国のハイテク大手に遅れをとる

中国の研究者らは、輸出規制の影響で米国の研究者らより5~10年遅れていると感じていると述べている。

著者:ジョナサン・オキャラハン

(d)NEWS:03 March 2025

China research on next-generation computer chips is double the US output

Leading efforts in fields such as optical physics could stymie US export controls designed to stifle the country’s microchip industry.

By Elizabeth Gibney

(doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-00666-3)

ニュース

中国の次世代コンピュータチップ研究は米国の2倍

光物理学などの分野における先駆的な取り組みは、米国のマイクロチップ産業を抑制するために設計された輸出規制を阻止する可能性がある。

著者:エリザベス・ギブニー

2-2)ジェミニ・ロボティクスがAIを物理世界に導入

グーグル・ディープマインドは、『ジェミニ・ロボティクスがAIを物理世界に導入』と題する研究成果を2025年3月12日発表しました(ブログ投稿と技術論文。ブログ投稿の著者:カロリーナ・パラダ)。

ブログ投稿の要旨は以下の通り(Copilotによる)。

Google DeepMindは、Gemini 2.0を基盤とした新しいAIモデル「Gemini Robotics」を発表しました。このモデルは、視覚・言語・行動(VLA)モデルであり、物理的な動作を新たな出力形式として加え、ロボットを直接制御することを目的としています。また、Gemini Robotics-ERという高度な空間認識能力を備えたモデルも発表され、ロボット研究者がGeminiの身体性推論(ER)能力を活用して独自のプログラムを実行できるよう設計されています。

これらのモデルは、様々なロボットがこれまで以上に広範な現実世界のタスクを実行することを可能にします。Google DeepMindは、Apptronik社と提携し、次世代の人型ロボットの開発を進めています。また、信頼できるテスターとの協力も開始し、モデルの能力をさらなる探求と実用化に向けた開発を続けています。

Gemini Roboticsは、汎用性、インタラクティブ性、器用さの3つの重要な性質を備えており、多様な状況に適応し、指示や環境変化に迅速に対応し、繊細な作業を実行できる能力を持っています。これにより、家庭から職場まで、様々な場面での活躍が期待されています。

この研究成果は、AIが物理的な世界で人々の役に立ち、真の支援となるための重要な一歩となるでしょう。

(出典)

Google DeepMind Research,「Gemini Robotics brings AI into the physical world」

Published:12 March 2025

Authors:Carolina Parada

(https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-brings-ai-into-the-physical-world/?_gl=1*k3pcsx*_up*MQ..*_ga*MTU1MTc2ODQ4Ny4xNzQxOTI4NjM0*_ga_LS8HVHCNQ0*MTc0MTkyODYzNC4xLjAuMTc0MTkyODYzNC4wLjAuMA..)

関連情報

本情報は、以下のNature Newsでも取り上げられています。

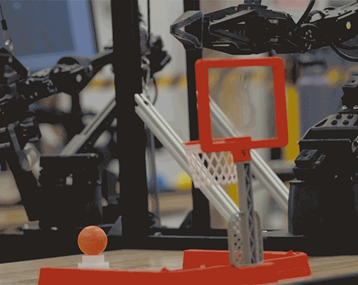

NEWS:12 March 2025

Watch DeepMind’s AI robot slam-dunk a basketball

~The firm has incorporated its Gemini artificial-intelligence model into robots to perform fiddly tasks.

By Elizabeth Gibney

ニュース:2025年3月12日

DeepMindのAIロボットがバスケットボールでダンクシュートを決める様子をご覧ください

~同社は、複雑な作業を実行するロボットにジェミニ人工知能モデルを組み込んだ。

著者:エリザベス・ギブニー

(https://www.nature.com/articles/d41586-025-00777-x?utm_source=Live+Audience&utm_campaign=c2cbaca4ef-nature-briefing-daily-20250313&utm_medium=email&utm_term=0_b27a691814-c2cbaca4ef-51850632)

A machine running the AI model Gemini Robotics places a basketball in a hoop.Credit: Google DeepMind

A machine running the AI model Gemini Robotics places a basketball in a hoop.Credit: Google DeepMind

2-3)岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報

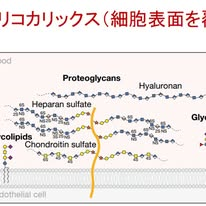

・血液脳関門の糖鎖に富んだ層「グリコカリックス」を回復すれば認知機能は向上する!

**岐阜大学医学部下畑先生の3月2日のFB投稿です**

血液脳関門(BBB)は,血液と脳の間に存在するバリアであり,外部からの有害物質が脳に入ることを防ぐとともに,神経細胞の正常な機能維持に重要な役割を果たします.BBBの働きは,脳内血管の内皮細胞,周皮細胞,アストロサイトなどの相互作用によって維持されていますが,そのなかでも「グリコカリックス」という糖鎖に富んだ層が重要であることが最近の研究で注目されています(図1).このグリコカリックスの異常が加齢や神経変性疾患におけるBBBの機能障害に関与していることを明らかにした論文が,スタンフォード大学を中心とするグループからNature誌に掲載されています.

血液脳関門(BBB)は,血液と脳の間に存在するバリアであり,外部からの有害物質が脳に入ることを防ぐとともに,神経細胞の正常な機能維持に重要な役割を果たします.BBBの働きは,脳内血管の内皮細胞,周皮細胞,アストロサイトなどの相互作用によって維持されていますが,そのなかでも「グリコカリックス」という糖鎖に富んだ層が重要であることが最近の研究で注目されています(図1).このグリコカリックスの異常が加齢や神経変性疾患におけるBBBの機能障害に関与していることを明らかにした論文が,スタンフォード大学を中心とするグループからNature誌に掲載されています.

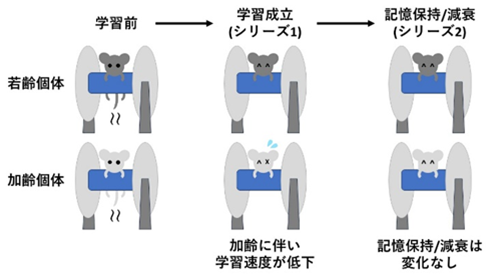

まずマウスを用いて加齢や神経変性疾患がグリコカリックスにどのような影響を与えるかを検討しています.電子顕微鏡を用いた観察により,若齢マウス(3カ月齢)では脳血管の内皮細胞に厚いグリコカリックス層(0.540 ± 0.086 µm)が存在するのに対し,老齢マウス(21カ月齢)ではこの層が顕著に薄くなり(0.232 ± 0.092 µm),グリコカリックスの占める面積比も低下(0.367 ± 0.054 → 0.207 ± 0.047)していることが明らかになりました(図2).さらに,グリコカリックスにおいて重要な「ムチン型O-グリコシル化(mucin-type O-glycosylation)*」が特に低下していることが,RNAシーケンス解析によって確認されました.例えば,この減少に係るC1GALT1遺伝子の発現は加齢によって50%以上低下し,B3GNT3遺伝子も有意に減少していました.この変化は,アルツハイマー病やハンチントン病の患者脳においても共通して見られ,神経疾患におけるBBB機能不全の原因の一つである可能性が示唆されました.

*SerまたはThr残基にO-結合型で糖鎖が付加されるグリコシル化の一種で,特にムチンと呼ばれる高分子糖タンパク質に特徴的な修飾のこと.

つぎにムチン型O-グリコシル化を特異的に分解する酵素「StcE」を用いた実験を行っています.若齢マウスにこの酵素を投与すると,グリコカリックスが急激に破壊され,BBBの透過性が著しく増加することが分かりました.さらにC1GALT1のノックダウンを行っても,BBBの透過性が亢進し,血液成分が脳内に漏れ出し,最終的には脳出血まで引き起こされました(図3).特に,StcEを48時間持続的に投与したマウスでは,BBBのバリア機能が完全に破綻し,脳出血が発生しました.その影響は顕著で,脳内の血管透過性を示すSulfo-NHS-biotinトレーサーの漏出量が約3倍に増加しました.

次に,この異常を修復することでBBBの機能が回復するかどうかを検証するため,C1GALT1とB3GNT3をアデノ随伴ウイルス(AAV)を用いてマウス脳血管に導入しました.この結果,ムチン型O-グリコシル化が回復し,BBBの透過性が改善し,血液成分の漏れが顕著に減少しました.具体的にはトレーサーの漏出量が 50%以上抑制されました.さらに,この処置によって神経炎症が抑制され,認知機能が向上することも確認されました.特にB3GNT3の過剰発現は,老化に伴う神経細胞の遺伝子発現変化を若齢状態に近づける効果を示し,Y迷路テストでは 20%以上のスコア向上,恐怖条件付けテストでは 40%以上の記憶改善が見られました.

本研究のポイントは,BBB機能不全における新たな治療標的としてグリコカリックス,特にムチン型O-グリコシル化が重要であることを示した点です.これまでBBBの機能破綻は,BBBを構成する細胞やタイトジャンクションの異常が主な原因として考えられてきましたが,本研究はグリコカリックスがその根本的な要因の一つであることを示したものです(図4).さらに,AAVを用いた遺伝子治療がBBBの機能回復に有効であることを示唆しており,アルツハイマー病などの神経変性疾患に対する新しい治療戦略としての可能性を拓くものです.今後の課題としては,以下のようになるのではないかと思います.

①ムチン型O-グリコシル化を標的とした治療開発(とくにAAV遺伝子治療)

②グリコカリックスの維持・修復に関与する食事,運動,代謝因子などの解明

③その他の疾患(神経変性疾患,神経免疫疾患,脳血管疾患など)におけるグリコカリックス減少の影響と治療の可能性

とくに③については,どんどん報告が出てくるのではないかと思われます.さらに神経疾患の治療は面白い時代に入ってきたと思います.

Shi SM, et al. Glycocalyx dysregulation impairs blood-brain barrier in ageing and disease. Nature. 2025 Feb 26.(doi.org/10.1038/s41586-025-08589-9)

・帯状疱疹は感染部位によっては明確に認知症リスクを上昇させ,VZVワクチン接種は認知症リスクを低下する!

**岐阜大学医学部下畑先生の3月4日のFB投稿です**

当科の森泰子先生が頑張って取り組んだ総説「認知症の危険因子としての水痘・帯状疱疹感染―スコーピングレビュー」が「臨床神経」誌に掲載されました.水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus;VZV)が認知症の発症リスクを高めるかどうかを検討するため,2024年6月にPubMedを検索し,基準を満たした21編の論文を対象にスコーピングレビューを行ったものです.対象となった研究の内訳は,システマティックレビュー/メタ解析(SR/MA)が3編,前方視的コホート研究が1編,後方視的コホート研究が12編,症例対照研究が1編,横断研究が1編,基礎研究が3編でした.

当科の森泰子先生が頑張って取り組んだ総説「認知症の危険因子としての水痘・帯状疱疹感染―スコーピングレビュー」が「臨床神経」誌に掲載されました.水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus;VZV)が認知症の発症リスクを高めるかどうかを検討するため,2024年6月にPubMedを検索し,基準を満たした21編の論文を対象にスコーピングレビューを行ったものです.対象となった研究の内訳は,システマティックレビュー/メタ解析(SR/MA)が3編,前方視的コホート研究が1編,後方視的コホート研究が12編,症例対照研究が1編,横断研究が1編,基礎研究が3編でした.

【帯状疱疹は感染部位によっては明確に認知症リスクが上昇する】

VZV罹患が認知症発症率を増加させるとしたメタ解析が1編(HR 1.11, 95%CI 1.02–1.21)あった一方,否定するメタ解析も1編(HR 0.99, 95%CI 0.92–1.08)存在し,結論は一致しませんでした.しかし,眼部帯状疱疹になると発症率が6.26倍に上昇する(95%CI 1.30–30.19)という報告や,中枢神経への感染があると6.83倍(95%CI 1.23–37.97)に増加するという報告がありました.以上より,VZVの罹患が認知症のリスクを高めるかどうかの結論は出ていませんが,感染部位によっては明確にリスクが上昇する可能性が示唆されました.

【VZVワクチン接種は認知症リスクを低下する】

ワクチン接種に関しては,認知症発症率を低下させるとしたメタ解析が1編(HR 0.76, 95%CI 0.60–0.96)ありました.さらに6つの観察研究でも発症リスクが低下することが示されており,例えば米国の研究では,発症率が0.69倍(95%CI 0.67–0.72)まで減少したと報告されています.また,英国の大規模研究では,ワクチン接種率が70%に達している国では,そもそもVZV罹患による認知症発症リスクが上昇しない傾向があることも分かりました.

【抗ウイルス薬も認知症リスクを低下する可能性がある】

VZV罹患後に抗ウイルス薬を使用することで認知症発症率が低下するという研究が複数ありました.例えば,台湾のコホート研究では,抗ウイルス薬を使用した群の発症率が0.55倍(95%CI 0.40–0.77)に低下し,韓国の研究でもリスクが0.79倍(95%CI 0.69–0.90)に低下することが示されました.しかし,英国の研究では発症率に影響を与えなかった(P=0.774)という結果もありました.

【アルツハイマー病との関連を示唆する基礎研究が報告されている】

基礎研究では,VZV罹患後にアルツハイマー病様の病態が引き起こされる可能性が示唆されました.具体的には,VZV感染後の脳脊髄液でアミロイドβ42/40比の低下やリン酸化タウの増加が認められ,神経炎症やグリア細胞の活性化が進行することが示されました.またメンデルランダム化解析では,水痘の罹患リスクが高い人では認知症リスクも有意に上昇することが報告されました.

【研究の限界】

対象論文のほとんどが後方視的コホート研究であり,交絡因子の影響を避けることができない点が課題として考えられます.また研究により,対象患者のワクチン接種率や抗ウイルス薬使用率の違いが結果に影響を与えている可能性があります.例えば,VZV罹患が認知症リスクを上昇させないとした研究の多くは,ワクチン接種率や抗ウイルス薬使用率が高い国(英国や米国)で実施されていました.これに対し,VZV罹患が認知症リスクを高めるとした研究の多くは,中国や韓国などワクチン接種率が低い国で行われており,予防医療の普及状況が影響している可能性が示唆されました.

【結論】

VZV罹患が認知症の危険因子である可能性は十分に示唆されるものの,決定的な結論を得るにはさらなる研究が必要と考えられます.今後,前方視的コホート研究や,ワクチン接種や抗ウイルス薬の効果を検証する無作為化比較試験の実施が求められます.

森泰子,大野陽哉,下畑享良.認知症の危険因子としての水痘・帯状疱疹感染―スコーピングレビュー.臨床神経 2025;65:191-196.(doi.org/10.5692/clinicalneurol.cn-002047)オープンアクセス

・アルツハイマー病は単一の疾患ではなく,多様な要因が重なった「症候群」として捉えるべき

**岐阜大学医学部下畑先生の3月6日のFB投稿です**

Nature Reviews Neurology誌のPerspective欄で,アルツハイマー病(AD)が単一の疾患なのか,それとも複数の病態が重なった「症候群」なのか,テルアビブ大学とUCSFの2名の先生が議論しています.

Nature Reviews Neurology誌のPerspective欄で,アルツハイマー病(AD)が単一の疾患なのか,それとも複数の病態が重なった「症候群」なのか,テルアビブ大学とUCSFの2名の先生が議論しています.

まずADの定義の曖昧さが指摘されています.従来,ADは「アミロイドβ(Aβ)による老人斑とタウによる神経原線維変化が脳内に形成され,進行性の認知機能低下を引き起こす病気」とされてきました.しかし,この定義には複数の問題があります.例えば,①Aβやタウの蓄積があるにもかかわらず認知症を発症しない人が存在すること(resilienceと呼びます),②レビー小体型認知症(DLB)やLATE-NC(limbic predominant age-related TDP43 encephalopathy-neuropathological change)など,他の神経変性疾患でも同様の病理変化が見られること,③ADの神経病理学的変化が必ずしも認知機能の低下と直結するわけではないこと,④Aβの除去が神経変性の進行を止めないこと,です.

以上のような理由から,著者らはADを単一の疾患ではなく,多様な要因が重なった「症候群」として捉えるべきだと主張しています.症候群であると考える根拠としては,まずADの臨床像や病理学的特徴は発症形式によって大きく異なることを挙げています(表).例えば,遺伝性(常染色体顕性)AD(ADAD)では発症年齢が50歳未満と早く,アミロイドβ沈着がより広範囲に及びますが,孤発性晩発型AD(LOAD)は65歳以上で発症し,進行は緩やかで,病理的多様性がより顕著です.また孤発性早発型AD(EOAD)は,病理学的にはADADに似ているものの,タウの蓄積パターンや神経変性の速度が異なることが分かっています.これらの違いは,ADが単一の疾患ではなく,複数の異なる病態が収束したものであることを示唆しています.

またADの発症には多くの遺伝的・環境的要因が関与していることが示されています.ApoE遺伝子のような遺伝因子だけでなく,難聴,高コレステロール血症,高血圧,糖尿病,運動不足,睡眠障害,社会的孤立などの環境因子がADのリスクを高めることが明らかになっています.近年,日本を含めた高所得国ではADの発症率が低下しているという報告もあり,これらのリスク因子への介入がAD発症予防に有効である可能性が示唆されています.

さらに治療の観点からも,ADを単一の病気とみなすことの限界が指摘されています.Aβを標的とした抗体療法(レカネマブ,アデュカヌマブなど)は,Aβの除去には成功しているものの,認知機能の低下を食い止める効果は限定的です.これはAβがADの主因ではなく,より複雑な病態の一部に過ぎない可能性を示唆しています.実際,タウの蓄積や神経炎症,血管障害など,他の病理的要因の影響も無視できません.このため,今後の治療戦略としては,単一の病理に焦点を当てるのではなく,多角的なアプローチを採ることが求められると思います.

著者らは今後の研究では,単に病理学的特徴に基づく分類をするのではなく,個々の患者の遺伝的・環境的背景を考慮した個別化医療の導入が必要であると述べています.さらに,認知症の発症を防ぐためには,Aβの除去だけでなく,生活習慣の改善や多面的な介入を組み合わせることが重要であると指摘してています.私もこの考えの方が科学的だと思いました.抗体療法に関心が集まっていますが,難聴や高コレステロール血症,社会的孤立などの「認知症予防の14因子(https://www.nhk.jp/…/ts/83KL2X1J32/episode/te/21GPX17G6Y/)」に地道に取り組んでいくほうが案外,効果が大きいのではないかと私は思っています.

Korczyn AD, Grinberg LT. Is Alzheimer disease a disease? Nat Rev Neurol. 2024;20:245-251. (doi.org/10.1038/s41582-024-00940-4)

・『Annual Review 神経 2025』予約開始のお知らせ

**岐阜大学医学部下畑先生の3月7日のFB投稿です**

伝統ある『Annual Review 神経』は,本年で40周年の節目を迎えます.この記念すべき年に,鈴木則宏先生ら前編集委員よりバトンを引き継ぎ,矢部一郎先生,杉江和馬先生,中島一郎先生,堀江信貴先生とともに,新たな編集委員として携わることとなりました.

伝統ある『Annual Review 神経』は,本年で40周年の節目を迎えます.この記念すべき年に,鈴木則宏先生ら前編集委員よりバトンを引き継ぎ,矢部一郎先生,杉江和馬先生,中島一郎先生,堀江信貴先生とともに,新たな編集委員として携わることとなりました.

本年度版は,昨年より100ページ増の大幅なボリュームアップを実現し,内容の充実度もさらに向上しております.1月は編集作業に没頭しておりましたが,改めて執筆陣の先生方による総説の質の高さに感銘を受けました.神経領域の最前線を凝縮した決定版となっておりますので,ぜひご期待ください.

ご予約はこちらから

中外医学社HP

https://www.chugaiigaku.jp/item/detail.php?id=4772

アマゾン

https://amzn.to/3XuFICg

【内容のご紹介】

「Basic Neuroscience」では,基礎医学と臨床医学の架け橋となる知識を提供しています.

「本年の動向」では相生成AIと論文執筆,全ゲノム医療,医療DXといった,神経学に革新をもたらす可能性を秘めた技術についても詳述しています.

「Clinical Topics」では,新規血栓溶解薬の開発,新たな遺伝性運動失調症,自己免疫性ノドパチー,認知症とてんかん,機能性神経障害といった近年注目される疾患群や,技術,治療についても詳述しています!

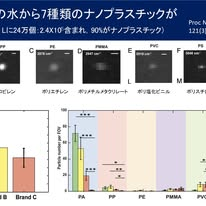

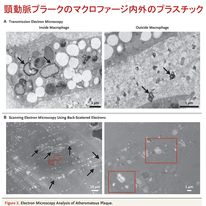

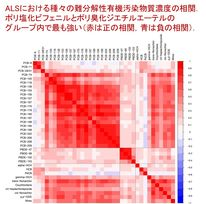

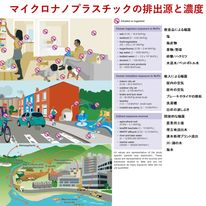

・新たな心血管系疾患の危険因子としてのマイクロ・ナノプラスチック@STROKE2025(大阪)

**岐阜大学医学部下畑先生の3月8日のFB投稿です**

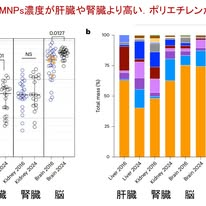

STROKE2025,日本脳卒中学会等3学会合同シンポジウム「脳卒中医学・医療の近未来を予見する」において,豊田一則大会長に貴重な機会をいただき,標題の発表をさせていただきました.マイクロ・ナノプラスチック(MNPs)は環境問題としてだけでなく,人体への健康リスクとしても近年,非常に注目され,次々に新たな研究が発表されています.心血管疾患や脳卒中,認知症との関連が指摘され,病態機序の解明が進められています.講演では,基本的な知識,心血管疾患との関連,そして病態メカニズムについて概説しました.全スライドは以下からご覧いただけます.

STROKE2025,日本脳卒中学会等3学会合同シンポジウム「脳卒中医学・医療の近未来を予見する」において,豊田一則大会長に貴重な機会をいただき,標題の発表をさせていただきました.マイクロ・ナノプラスチック(MNPs)は環境問題としてだけでなく,人体への健康リスクとしても近年,非常に注目され,次々に新たな研究が発表されています.心血管疾患や脳卒中,認知症との関連が指摘され,病態機序の解明が進められています.講演では,基本的な知識,心血管疾患との関連,そして病態メカニズムについて概説しました.全スライドは以下からご覧いただけます.

https://www.docswell.com/…/800…/ZXE3GY-2025-03-08-075513

1)MNPs総論

マイクロプラスチックは2004年に概念化され,5 mm以下のプラスチック片として定義されました.さらに微細な1 μm未満のものはナノプラスチックと呼ばれ,より吸収されやすい性質を持ちます.MNPsは,消化管にとどまるだけでなく,さまざまな臓器に蓄積することが明らかになっています.特にナノプラスチックは,血液脳関門を通過し,脳内に顕著に蓄積する(10g=クレヨン1本分!)ことが指摘されています.

MNPsの発生源としては,化粧品のマイクロビーズ,自動車タイヤの摩耗による微粒子,布地の繊維,さらにはペットボトルの水やティーバッグからの放出が挙げられます.MNPsには有害な化学物質が含まれており,特にビスフェノールA,フタル酸エステル,臭素系難燃剤などは,循環器障害,内分泌障害,神経毒性を引き起こすことが知られています.

欧州ではMNPsへの規制が進んでおり,化粧品中のマイクロプラスチック使用禁止や洗濯機のフィルター義務化などが行われています.しかし,日本では直接的な規制が進んでおらず,啓発活動や調査研究も遅れています.

2)脳卒中や心血管疾患との関連

近年,MNPsが心血管系の疾患と密接に関わることが報告されています.イタリアの研究では,頸動脈プラークの58%からMNPsが検出され,その存在が心血管イベントの複合リスクを4.53倍に増加させることが示されました.MNPsがプラーク内の炎症を増強させることが関与しており,特にIL-18,IL-1β,TNF-α,IL-6などの炎症性サイトカインの発現が増加していることが確認されています.

また,中国の報告では,脳動脈や冠動脈,深部静脈血栓の80%にMNPsが検出されました.さらに,MNPsが血栓中に高濃度で存在する患者ではD-ダイマー値が上昇し,脳卒中の重症度を示すNIHSSスコアも有意に高くなっていました.

3)病態機序

MNPsは血管内皮細胞に直接影響を及ぼし,酸化ストレスや炎症を引き起こします.動物実験では,ポリスチレンナノプラスチックが大動脈内皮細胞に蓄積し,腸由来の細胞によって吸収させることが確認されています.また,JAK1/STAT3/TFシグナル経路が活性化し,凝固能が亢進することで血栓形成が促進されることが示されました.

このような病態が進行すると,血管障害が生じ,動脈硬化,心筋梗塞,脳卒中のリスクが高まります.さらに,MNPsが神経系にも影響を与え,認知機能低下に関連する可能性があることも指摘されています.

MNPsによる健康被害を防ぐためには,個人レベルと社会レベルの両面での対策が求められます.個人レベルでは,ペットボトルの水やプラスチック製のティーバッグの使用を控える,合成繊維製品の使用を減らす,電子レンジでプラスチック容器を加熱しないといった対応が重要です.一方,社会レベルでは,食品・飲料のプラスチック包装削減,MNPsの生産抑制,人体への影響調査の強化が必要と考えられます.

まとめ

MNPsは,環境汚染の問題だけでなく,心血管疾患や脳卒中の新たな危険因子として認識されるべき物質です.特に,ナノプラスチックは血液脳関門を通過し,脳への影響も懸念されます.動物モデルや臨床研究を通じて,MNPsによる病態機序の解明が進んでいますが,日本では対策が遅れており,今後の研究と政策の整備が急務です.

・病状説明 update ─ 協働意思決定,性差医療,新規治療@Brain Nerve誌2025年3月号

**岐阜大学医学部下畑先生の3月10日のFB投稿です**

編集委員として構想を練った企画した特集号がいよいよ刊行の運びとなりました.本特集は,若手医師のみならず,経験豊かな先生方にとっても,臨床の現場でお役に立つものと確信しております.

編集委員として構想を練った企画した特集号がいよいよ刊行の運びとなりました.本特集は,若手医師のみならず,経験豊かな先生方にとっても,臨床の現場でお役に立つものと確信しております.

近年,神経疾患における患者・家族への病状説明が複雑化し,難しい対応を迫られる場面が増えています.この背景には,協働意思決定(shared decision making)の重要性が増していることや,性差に基づく個別化医療の進展,さらに疾患修飾薬,遺伝子治療,PGT-M(着床前遺伝学的検査)といった新規治療の導入があると考えられます.こうした変化に伴い,病状説明には新たな臨床倫理的課題も生じています.そこで本特集では,協働意思決定,性差医療,新規治療に関わる新しい臨床倫理を踏まえた病状説明のあり方について考察することを目的としました.

まず総論として,

① 神経難病における協働意思決定の倫理的ポイント

② 病状説明における性差の考慮の必要性

③ 遺伝医療と病状説明 の関係

についてエキスパートの先生方に分かりやすく解説いただきました.

さらに,臨床現場において難しい病状説明が求められる「頭痛,パーキンソン病,多発性硬化症/NMOSD,CIDP,重症筋無力症,アルツハイマー病,ALS,MSA,レム睡眠行動異常症」を各論としてエキスパートの先生方にご議論いただきました.各疾患においてどのような点に留意して病状説明を行うべきかを解説するとともに,実践に役立つヒントや具体例をご提示いただきました.患者さんやご家族とのより良い関係を築き,適切な医療提供へとつなげる一助となれば幸いです.最後に,本特集のために本当に素晴らしいご原稿をお寄せくださった執筆陣の先生方に,心より感謝申し上げます.

アマゾンでの予約

https://amzn.to/43yfEdf

目次

◆神経難病における「協働意思決定」の倫理的ポイント──ACP(人生会議)をめぐる誤解と混乱を中心に(板井孝壱郎)

◆性差医学・医療の普及と発展──病状説明で「性差へ配慮」する重要性(片井みゆき,永野拓紀子)

◆遺伝医療の現状と病状説明に必要な留意点(松島理明,柴田有花,矢部一郎)

◆女性のライフステージと片頭痛(五十嵐久佳)

◆パーキンソン病における性差医療と協働意思決定(永井将弘)

◆多発性硬化症,視神経脊髄炎スペクトラム障害における協働意思決定(吉倉延亮,下畑享良)

◆慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)における病状説明(関口 縁,三澤園子)

◆重症筋無力症における性差と協働意思決定(磯部紀子)

◆アルツハイマー病における診断伝達のポイント(和田健二)

◆筋萎縮性側索硬化症の病状説明(和泉唯信,中山優季)

◆多系統萎縮症の病状説明における困難さ(杉山淳比古)

◆レム睡眠行動障害(RBD)──孤発性RBDにおける予後カウンセリング(宮本雅之)

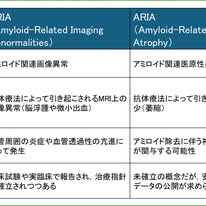

・ワクチンや抗体によるアミロイドβ除去後,アルツハイマー病脳で神経炎症と補体活性化が生じ持続する !!

**岐阜大学医学部下畑先生の3月11日のFB投稿です**

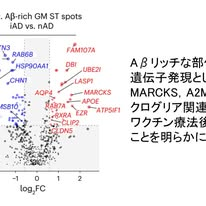

アルツハイマー病(AD)におけるアミロイドβ(Aβ)を標的とした免疫療法が注目され,Aβを除去することで病態の進行を遅らせることが期待されています.しかしそのメカニズムや影響については未解明な部分が多く残されています.Nature Medicine誌に,米国ノースウェスタン大学の研究チームが,免疫療法を行ったヒト剖検脳の変化を詳細に解析した研究を報告しました.かなり驚きの論文で,治療に関わる人は認識しておくべき論文だと思います.剖検脳を使うものの,従来の病理学とはまったく異なる趣のFigureが続く論文です.しかし結論は比較的シンプルで,ワクチンや抗体薬はミクログリアを活性化してAβを除去するものの,同時に補体系の持続的な活性化,神経炎症,鉄代謝の変化も生じ,かつタウ病理は抑制されないということを述べています.

アルツハイマー病(AD)におけるアミロイドβ(Aβ)を標的とした免疫療法が注目され,Aβを除去することで病態の進行を遅らせることが期待されています.しかしそのメカニズムや影響については未解明な部分が多く残されています.Nature Medicine誌に,米国ノースウェスタン大学の研究チームが,免疫療法を行ったヒト剖検脳の変化を詳細に解析した研究を報告しました.かなり驚きの論文で,治療に関わる人は認識しておくべき論文だと思います.剖検脳を使うものの,従来の病理学とはまったく異なる趣のFigureが続く論文です.しかし結論は比較的シンプルで,ワクチンや抗体薬はミクログリアを活性化してAβを除去するものの,同時に補体系の持続的な活性化,神経炎症,鉄代謝の変化も生じ,かつタウ病理は抑制されないということを述べています.

対象はAN1792ワクチン(能動免疫)試験に参加した13例(Aβ除去が広範な群と,限定的な群に分ける)と,レカネマブ(受動免疫)投与後に死亡した65歳女性(ε4/ε4ホモ.レカネマブ3回投与後脳出血で死亡.tPA使用)の1例の剖検脳,そして対照(疾患対照6例,健常対照6例)です.Aβ除去による脳内変化を比較しました.レカネマブは1例だけなのでどこまで分かるのだろうと思いましたが,空間トランスクリプトミクスとシングルセルRNAシーケンスを用いると,ここまでできるのかと驚きました.

【Aβ除去はミクログリア・マクロファージにより行われる】

AN1792ワクチン接種した脳では,Aβプラークの周囲で,炎症性ミクログリアの活性化の持続が認められました.具体的には,Aβ除去が進むと,TREM2(ミクログリアの活性化を制御する受容体)を発現するミクログリアが活性化すること,またAβの代謝や除去に関わるAPOEの発現も亢進し,APOEを介したAβ除去が行われることが示唆されました(図1).これらはAβを除去するためのミクログリアの変化と考えられました.

一方,レカネマブ治療後の1例では,側頭葉や頭頂葉でAβが顕著に減少し,レカネマブがAβクリアランスを促進していました(図2e).そのかわりIBA1陽性マイクログリアの被覆率(coverage)が約44%に増加し,対照群(nAD)の約15%よりも顕著に高くなっていました(図2f).つまりレカネマブはマイクログリアの活性化を促し,Aβ貪食を強化することでAβを減少させることが示唆されました.

つぎにレカネマブ治療の有無によるミクログリアとマクロファージの遺伝子発現の違いを検討しています.レカネマブ群ではSPP1(オステオポンチン)やAPOC1(アポリポタンパクC1)が上昇し,Aβクリアランスや炎症調節に関与していることが示唆されました.TREM2,APOE,CD68(マクロファージや単球マーカー)など,貪食活性関連遺伝子が上昇し,Aβ除去を促進する可能性が示唆されました.よってレカネマブは,マイクログリア・マクロファージのAβ処理機能を変化させることを示しています(図3j).またSPP1やAPOC1は組織修復を示唆するマーカーで,炎症(Aβの貪食)から組織修復にシフトするものと考えられました.図4hは,レカネマブ治療後の海馬におけるCD68(マクロファージ), IBA1(マイクログリア)がAβプラーク周囲に集積し,貪食している様子を示しています.

【Aβ除去に伴い補体系が活性化する】

AN1792ワクチン接種後のAβリッチな領域における遺伝子発現として,特に補体系(C3)や炎症性サイトカイン(IL6-JAK-STAT3)の活性化が確認されています(図5p).同様にレカネマブ投与後の遺伝子発現でも,補体系(C3)やIL-2–STAT5シグナルの調節異常が確認され,特に炎症関連遺伝子の発現が上昇していることが分かりました.つまりワクチンやレカネマブは,Aβクリアランスを促進する一方で,免疫細胞の活性化を伴う可能性を示唆しています(図5k).またレカネマブ投与例ではARIAに関連する組織球性血管炎(histiocytic vasculitis)を認めました.

【Aβを除去してもタウ病理は持続する】

能動免疫も受動免疫も,大幅なAβ除去にもかかわらずタウ病理が持続していることが示されました.Aβの蓄積が減少しても,タウの異常リン酸化が持続し,神経細胞の機能低下に関与する可能性があります.

【ミクログリアの鉄代謝は変化する】

レカネマブ治療後のミクログリアでは鉄代謝関連遺伝子(FTH1,FTL)が活性化し,酸化ストレスとの関連が示唆されました.またやインターフェロン応答遺伝子(IFI6)が顕著に増加しており,神経炎症の促進が生じている可能性があります.

【考察】

以上のように,Aβ除去に伴い脳内環境に大きな変化,つまりミクログリアの活性化や補体系の持続的な活性化,タウ病理の持続,鉄代謝の変化が生じていることが明らかになりました.現在,抗体療法後の脳萎縮をどのように考えるかでホットな議論がなされていますが(https://tinyurl.com/2d9c5rbf),そのなかの一つの説である「脳萎縮は,Aβが減ったことにより生じる」というような単純な説(アミロイド除去に伴う偽萎縮)は否定して良いように思います.この論文では,脳萎縮との関連は議論していないものの,補体シグナルの過剰な活性化がシナプスを除去したり,神経炎症が神経細胞のアポトーシスを誘導したり,タウリン酸化が進んで変性が進んだり,病的な脳萎縮の進行を促す可能性があるのではないかと思いました.抗体療法によるAβ除去は,アルツハイマー病治療における重要な一歩ですが,光と影の両面があるということを示す論文だと思います.

Gate, D., et al. “Microglial mechanisms drive amyloid-β clearance in immunized patients with Alzheimer’s disease.” Nature Medicine, 2025. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03574-1.

・進行性核上性麻痺におけるレム睡眠行動異常症の意義 ―サブタイプや予後予測に有用かもしれない―

**岐阜大学医学部下畑先生の3月13日のFB投稿です**

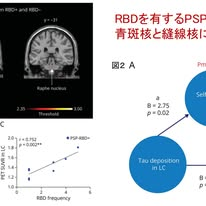

進行性核上性麻痺(PSP)はタウ蛋白の蓄積により生じるタウオパチーです.これまでレム睡眠行動異常症(RBD)は,主にαシヌクレイノパチー(パーキンソン病,レビー小体型認知症,多系統萎縮症)に関連すると考えられてきましたが,近年,PSPを含むタウオパチーにおいても合併が報告されています.このような背景のもと,中国の研究チームが,PSPにおける自己申告RBDの有病率,臨床的特徴,および18F-florzolotau PETを用いたタウ蓄積との関連を検討した研究が報告されています.個人的にも興味のあるテーマでしたが,タウPETと終夜ポリグラフ検査(PSG)が必要で,実施のハードルが高いと考えていました.そのため,2019年からこの研究を行っていた中国の臨床研究レベルの高さには驚かされました.

進行性核上性麻痺(PSP)はタウ蛋白の蓄積により生じるタウオパチーです.これまでレム睡眠行動異常症(RBD)は,主にαシヌクレイノパチー(パーキンソン病,レビー小体型認知症,多系統萎縮症)に関連すると考えられてきましたが,近年,PSPを含むタウオパチーにおいても合併が報告されています.このような背景のもと,中国の研究チームが,PSPにおける自己申告RBDの有病率,臨床的特徴,および18F-florzolotau PETを用いたタウ蓄積との関連を検討した研究が報告されています.個人的にも興味のあるテーマでしたが,タウPETと終夜ポリグラフ検査(PSG)が必要で,実施のハードルが高いと考えていました.そのため,2019年からこの研究を行っていた中国の臨床研究レベルの高さには驚かされました.

対象は2019年から2022年に,MDSのPSP診断基準を満たす148名の患者で,RBDの評価にはREM Sleep Behavior Disorder Single-Question Screen(RBD1Q)が用いられました(つまりPSGは行っていません).この結果,PSP患者の18.2%(27/148人)が自己申告RBDを有していました.特に,PSP-RS(21.7%)とPSP-P(18.5%)で頻度が高く,PSP-PGFでは9.7%,PSP-OM,PSP-SL,PSP-PIでは認められませんでした.自己申告RBDを有する患者は,PSP Rating Scale(PSPrs)の総スコアが有意に高く(38.0 vs 27.0, p=0.002),運動機能や非運動症状の重症度が高いことが示されました.また,タウPETの結果,RBDを有するPSP患者では青斑核と縫線核におけるタウ蓄積が有意に高いことが示されました(p=0.003)(図1A,B).さらに青斑核のタウ蓄積の程度は,RBDの頻度と強く相関していました(r=0.752, p=0.002)(図1C).媒介分析(mediation analysis)の結果,青斑核のタウ蓄積がPSPrsスコアの上昇に関与しており,この関係の一部は自己申告RBDによって媒介されることが示唆されました(媒介割合2.09%, p=0.044)(図2).これらの結果は,タウ病理が睡眠調節機構に影響を及ぼし,RBDの発症を引き起こし,最終的にPSPの重症化につながる可能性を示唆します.

本研究に対するEditorialも掲載されていますが,本研究がPSPのRBDにおけるタウ病理との関連を明確に示した点を高く評価しています.特に,RBDがPSPの重症度や進行と関連していることを指摘し,RBDの存在がPSPのサブタイプ分類や予後予測の精度向上に貢献すると述べています.一方,この研究の限界として,RBDの診断が自己申告であり,ゴールドスタンダードであるPSGが用いられていない点をやはり指摘しています(自己申告ベースのRBDの有病率は,PSGを用いた場合と比較して過大評価される可能性があることが知られています).またPSPとRBDの関連が純粋なタウ病理によるものなのか,あるいは一部の患者ではαシヌクレインの合併病理によるものなのかを明らかにする必要があるとも指摘しています.今後はPSPでもRBDの有無に注目して,サブタイプや予後を検討する必要があります.

1. Li XY, et al. Self-reported REM sleep behavior disorder in patients with progressive supranuclear palsy: clinical and 18F-florzolotau PET imaging findings. Neurology. 2025;104(5):e213376. (doi.org/10.1212/WNL.0000000000213376)

2. Baldelli L, et al. Shedding light on REM sleep behavior disorder in progressive supranuclear palsy: window into neurodegeneration or diagnostic challenge? Neurology. 2025;104:e213449. (doi.org/10.1212/WNL.0000000000213449)

・アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体薬とApoE遺伝子検査に関する臨床倫理的問題@日本臨床倫理学会

**岐阜大学医学部下畑先生の3月17日のFB投稿です**

日本臨床倫理学会第12回年次大会(大会長;福井赤十字病院 髙野誠一郎先生)で口演をしました.専門の医師のみでなく,多くの医療者とこの問題を議論したいと思い,発表をいたしました.内容としてはアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の効果や副作用を説明したのち,副作用であるARIA(アミロイド関連画像異常)を予測するApoE遺伝子検査について解説しました.そしてこの遺伝子検査にともなう臨床倫理的問題をご紹介しました.

日本臨床倫理学会第12回年次大会(大会長;福井赤十字病院 髙野誠一郎先生)で口演をしました.専門の医師のみでなく,多くの医療者とこの問題を議論したいと思い,発表をいたしました.内容としてはアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の効果や副作用を説明したのち,副作用であるARIA(アミロイド関連画像異常)を予測するApoE遺伝子検査について解説しました.そしてこの遺伝子検査にともなう臨床倫理的問題をご紹介しました.

議論すべきポイントは2つあり,①治療開始前に遺伝子検査をすべきではないのか?②遺伝子検査の結果を開示すべきか,否か?です.私の立場は①は治療の協働意思決定のために,ApoE遺伝子検査を行える体制を早急に整えるべきである,②は遺伝子検査の結果について「知る権利」「知らないでいる権利」の両者を保証する必要があるが,後者はこの治療の場合きわめて難しく,専門医のみでなく,多くの関係者との議論が必要である,というものです.

口演後の質疑では「アルツハイマー病の診断はいつの時点で可能になるのか?(発症前のバイオマーカー診断の可能性)」,「抗体薬を使用できない場合の治療の現状は?」といった重要なご質問をいただきました.また「抗体薬の名前は知っていたが,遺伝子診断のことは初めて聞いた」「外来で導入後の継続投与を行っているが,ApoE遺伝子の情報は知らなかった」「薬剤師として治療の安全性向上のためにもっと関わりたい」などのご意見を複数いただき,この検査と臨床倫理的問題をもっと啓発する必要性を改めて感じました.使用したスライドは以下よりご覧いただけます.

https://www.docswell.com/…/800…/K7R3GV-2025-03-16-054257

また脳神経内科領域の演題では,京都大学の松本理器教授による「てんかんとStigma~臨床の現場から~」という教育講演は大変勉強になりました.self-stigma(誤った情報を自分に当てはめてしまうことによる烙印感)や,てんかんに対する社会の誤解を払拭するには「多職種による試み」が必要であるという主張はとても納得できるものでした.多くの医療者に参加していただきたい学会です.

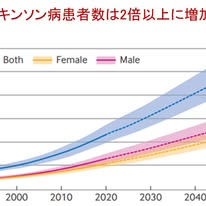

・2050年に世界のパーキンソン病患者数は2倍以上に増加する ―日本は約21.9万人になる―

**岐阜大学医学部下畑先生の3月18日のFB投稿です**

BMJ誌に掲載された北京大学からの研究で,2021年の世界的疾病負荷研究(Global Burden of Disease Study 2021)に基づき,2050年までのパーキンソン病(PD)の有病率を予測しています.世界のパーキンソン病患者数は2021年の1189万人から,2050年には2倍以上の2520万人(112%増加)に達すると予測されています.図1では1990年から2050年にかけての世界のPD患者数の推移が示されていて,その増加は一目瞭然です.2018年に「世界のPD患者数が増加し,パンデミック状態になる」という有名な論文が発表されましたが(Dorsey ER et al. JAMA Neurol. 2018;75:9-10),見比べるとその増加よりも良い大きいです.

BMJ誌に掲載された北京大学からの研究で,2021年の世界的疾病負荷研究(Global Burden of Disease Study 2021)に基づき,2050年までのパーキンソン病(PD)の有病率を予測しています.世界のパーキンソン病患者数は2021年の1189万人から,2050年には2倍以上の2520万人(112%増加)に達すると予測されています.図1では1990年から2050年にかけての世界のPD患者数の推移が示されていて,その増加は一目瞭然です.2018年に「世界のPD患者数が増加し,パンデミック状態になる」という有名な論文が発表されましたが(Dorsey ER et al. JAMA Neurol. 2018;75:9-10),見比べるとその増加よりも良い大きいです.

この増加の主な要因は,人口の高齢化が89%,人口増加が20%,有病率自体の変化が3%とのことです(要因の重複や相互作用により合計100%を超えます).特に東アジアは1090万人に達すると予測されており,世界で最も多くの患者を抱える地域となります(中国が世界最多の1052万人,次いでインドが約277万人です).また最も急激な増加率を示すのはアフリカで,西アフリカで292%の増加,東アフリカで246%の増加です.図2では,社会経済レベル(SDI)と年齢別の有病率が示されており,特に中所得国(中SDI)と,60-79歳において患者数の急増が予測されています.

図3では,2050年のPD患者数が最も多い国トップ10を示しています.日本は1990年の8位から2050年の21位に順位は大きく低下しています.患者数でみると,1990年から2021年にかけて約11.1万人から19.9万人に急増していますが,その後,ごく緩やかに増加し,2050年には約21.9万人になると予測されています.他国と比較すると増加のフェーズがすでに終わっているようですが,そうは言っても患者数が減少することはないので,医療や介護の負担は依然として大きな課題と考えられます.予防策や早期診断の強化,さらに患者のQOL向上を目指した包括的な支援が求められます.

Su D, et al. Projections for prevalence of Parkinson’s disease and its driving factors in 195 countries and territories to 2050: modelling study of Global Burden of Disease Study 2021. BMJ. 2025;388:e080952.

・新型コロナウイルス感染症COVID-19:最新エビデンスの紹介(3月20日)

**岐阜大学医学部下畑先生の3月20日のFB投稿です**

今回のキーワードは,オミクロン以降,自然感染による集団免疫の獲得は困難になった,インフルエンザとコロナワクチンを同時接種する場合,異なる腕に接種したほうが良い,COVID後の嗅覚低下は脳の構造変化と認知機能低下と関連する,COVID-19はアルツハイマー病様バイオマーカー変化(Aβ42:Aβ40比の低下とpTau-181上昇)をもたらす,小児多臓器炎症性症候群(MIS-C)はTGFβの過剰産生によるEBウイルスの再活性化により生じる,免疫抑制患者における抗スパイク抗体陰性は感染と入院のリスクを示唆する,SARS-CoV-2の持続感染を標的としたlong COVID臨床試験を議論した総説が発表された,免疫吸着療法はCOVID後の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群を改善する可能性がある,です.

今回のキーワードは,オミクロン以降,自然感染による集団免疫の獲得は困難になった,インフルエンザとコロナワクチンを同時接種する場合,異なる腕に接種したほうが良い,COVID後の嗅覚低下は脳の構造変化と認知機能低下と関連する,COVID-19はアルツハイマー病様バイオマーカー変化(Aβ42:Aβ40比の低下とpTau-181上昇)をもたらす,小児多臓器炎症性症候群(MIS-C)はTGFβの過剰産生によるEBウイルスの再活性化により生じる,免疫抑制患者における抗スパイク抗体陰性は感染と入院のリスクを示唆する,SARS-CoV-2の持続感染を標的としたlong COVID臨床試験を議論した総説が発表された,免疫吸着療法はCOVID後の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群を改善する可能性がある,です.

認知症や神経免疫疾患の領域で,ウイルス感染が病態に深く関わっているという報告が相次いでいます.今回もアルツハイマー病とCOVID-19,MIS-CとEBウイルス再活性化など,ウイルス感染の神経系への影響が議論されています.

FBで読みにくい方はブログ(https://tinyurl.com/272xjjsh)をご覧ください.

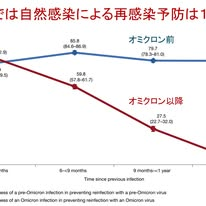

◆オミクロン以降,自然感染による集団免疫の獲得は困難になった.

カタールから,オミクロン前後の自然感染による再感染予防効果を比較した研究が報告された.オミクロン以前の感染は,再感染を80%以上の確率で防ぎ,その効果は1年以上持続した(図1).一方,オミクロン以降の感染は,3〜6か月後に81.3%あった予防効果が,6〜9か月後には59.8%,9〜12か月後には27.5%まで低下し,1年後にはほぼゼロになった.ただし重症化を防ぐ効果はオミクロン前後とも98〜100%と高く維持されていた.この変化の背景には,ウイルスの進化の違いがある.オミクロン以前は感染力の強化がウイルスの進化の目的であったが,オミクロン以降は免疫回避が優先されるようになった.この結果,自然免疫の持続期間が短くなり,一度感染しても再感染する可能性が高まったものと考えられる.つまり長期的な免疫の維持には定期的なワクチン接種が不可欠であることが示唆される.

Chemaitelly H, et al. Differential protection against SARS-CoV-2 reinfection pre- and post-Omicron. Nature (2025).(doi.org/10.1038/s41586-024-08511-9)

◆インフルエンザとコロナワクチンを同時接種する場合,異なる腕に接種したほうが良い.

インフルエンザワクチンとコロナワクチンの接種部位が免疫応答に影響を与えるか検討した研究がオーストラリアから報告された.四価不活化インフルエンザワクチン(Afluria)とSARS-CoV-2 mRNAワクチン(Moderna XBB.1.5)を同時に接種する際,同じ腕に接種する場合と異なる腕に接種する場合を比較した.成人56名を対象にランダム化試験を実施し,接種28日後の抗体価を測定した.この結果,インフルエンザワクチンの抗体価には接種部位による有意差は認めなかったが(P=0.30;図2中),SARS-CoV-2ワクチンの免疫応答には差がみられ,異なる腕に接種した群ではBA.5株および祖先株に対する中和抗体価の上昇が大きく有意差を認めた(P=0.01, 0.02:図2右).副反応は同じ腕に接種した群では腫れや発赤の報告が多かった(9件 vs 2件).以上より,インフルエンザワクチンの免疫応答は接種部位の影響を受けないが,コロナワクチンは異なる腕に接種した方が免疫応答が高まる可能性が示された.

Lee WS, et al. Randomized trial of same- versus opposite-arm coadministration of inactivated influenza and SARS-CoV-2 mRNA vaccines. JCI Insight. 2025 Jan 9;10(4):e187075.(doi.org/10.1172/jci.insight.187075)

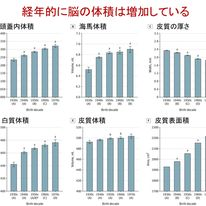

◆COVID後の嗅覚低下は,脳の構造変化と認知機能低下と関連する.

トルコから,COVID後の嗅覚低下が,脳構造および認知機能に及ぼす影響を検討した研究が報告された.対象は軽症COVID-19から回復した嗅覚低下群36人,正常嗅覚群21人,健常対照群25人とした.結果は,認知機能(アデンブルーク認知検査改訂版)は,嗅覚低下群が健常対照群と比較して低下し,特に言語スコアが低かった(p = 0.04およびp = 0.037).嗅覚低下群では,正常嗅覚群および健常対照群と比較して,左右の嗅球体積が減少していた(p = 0.003およびp = 0.006)(図3).皮質厚分析では,嗅覚低下群では健常対照群と比較して,左外側眼窩前頭皮質が有意に薄くなっていた.以上より,COVID-19後の嗅覚低下は単に一過性の症状ではなく,脳の構造変化と認知機能低下をもたらす可能性がある.ただし異なる変異株(α,δ,ο)による影響の違いは評価していない.

Gezegen H, et al. Cognitive deficits and cortical volume loss in COVID-19-related hyposmia. Eur J Neurol. 2025 Jan;32(1):e16378.(doi.org/10.1111/ene.16378)

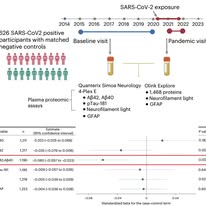

◆COVID-19はアルツハイマー病様バイオマーカー変化(Aβ42:Aβ40比の低下とpTau-181上昇)をもたらす.

ウイルス感染が認知症のリスクを高める可能性が示唆されている.SARS-CoV-2ウイルス感染でも同様の可能性が指摘されている.この可能性を検証する目的で,英国のUKバイオバンクに登録された1252名(対照626名)を対象に,感染前後の血漿プロテオミクス解析を実施した研究が報告された.結果としては,まずSARS-CoV-2感染者では認知機能スコアが低下し(P = 0.029),頭部MRIではアルツハイマー病(AD)に関連する構造的変化が生じていた.またSARS-CoV-2感染は,アミロイド病理のバイオマーカーと関連していた.具体的には血漿Aβ42:Aβ40比が減少していた(P = 0.0006;図4).この影響は4年間の加齢やAPOE遺伝子ε4ヘテロ接合の影響に匹敵した.またCOVID-19の重症度が高いほど, 血漿Aβ42:Aβ40比の低下が顕著で,入院歴のある患者では2倍以上の減少を認めた.さらに加齢と感染の相互作用を考慮するとpTau-181が有意に増加し(P = 0.017),高齢者ほど顕著であった.またバイオマーカーの変化は,高血圧の人ほど顕著であった.以上より,COVID-19は将来的なAD発症のリスクを高める可能性がある.

Duff EP, et al. Plasma proteomic evidence for increased β-amyloid pathology after SARS-CoV-2 infection. Nat Med. 2025 Jan 30.(doi.org/10.1038/s41591-024-03426-4)

◆小児多臓器炎症性症候群(MIS-C)はTGFβの過剰産生によるEBウイルスの再活性化により生じる.

SARS-CoV-2感染から4~8週間後に,小児多臓器炎症性症候群(MIS-C)と呼ばれる川崎病類似の高炎症性の病態が生じうる.ドイツなどによる国際研究で,MIS-CはSARS-CoV-2感染がTGFβを介して免疫機能を抑制することでEBウイルスが再活性化し,過剰な免疫応答を引き起こすことが明らかにされた.まずMIS-C患者の血清TGFβ値(中央値:398 pg/ml)は,健常小児(132.2 pg/ml)や非MIS-C感染児(63 pg/ml)と比べて大幅に高く,重症成人患者(415 pg/ml)と同程度であった(図5左).さらに免疫療法後,MIS-C患者のTGFβレベルは低下し,炎症反応も緩和された(図5右).またこのTGFβの過剰産生がT細胞の機能不全を引き起こすことも示された.具体的には,MIS-C患者のT細胞は,ウイルス抗原に対する反応性が著しく低下しており,特にCD4+およびCD8+メモリーT細胞の活性化マーカーであるCD69の発現が抑制されていた.この免疫抑制状態は,TGFβの中和抗体で回復し,T細胞の抗原特異的応答が改善したことから,TGFβがT細胞の機能を障害することが示唆された.さらにT細胞受容体(TCR)レパトアを解析したところ,EBVに特異的なT細胞の増殖が確認された.特にTCRVβ21.3+ T細胞が顕著に増加しており,これはEBV感染B細胞を排除するためのクローンと一致していた.加えて,MIS-C患者の血清はEBVの再活性化を誘導する作用を持っていた.以上より,TGFβの過剰産生がT細胞の細胞傷害活性を抑制し,EBVの再活性化を招くことで炎症が悪化するものと考えられた.実際にMIS-C患者ではEBVの血清陽性率が健常小児よりも高く(81.4% vs. 16.7%),MIS-CがEBV関連疾患の一形態である可能性も示唆された.

Goetzke CC, et al. TGFβ links EBV to multisystem inflammatory syndrome in children. Nature (2025). (doi.org/10.1038/s41586-025-08697-6)

◆免疫抑制患者における抗スパイク抗体陰性は感染と入院のリスクを示唆する.

英国から,免疫抑制患者におけるSARS-CoV-2スパイク抗体(S抗体)の有無が,COVID-19感染や入院リスクにどのような影響を与えるかを調査したMELODY研究(前向きコホート研究)が報告された.免疫抑制患者として,3グループ(臓器移植患者,自己免疫性・リウマチ性疾患患者,リンパ性悪性腫瘍患者)を募集し,6か月間追跡調査した.S抗体の検出率はそれぞれ,77.0%,85.9%, 79.3%であった.S抗体が検出されることは感染率の低下と独立して関連しており,感染率比は3グループで,それぞれ0.69,0.57,0.62と有意に低下した.S抗体の検出は入院率の低下とも関連しており,それぞれ0.40,0.32,0.41であった.以上より,免疫抑制状態にある人におけるS抗体の評価は,最もリスクの高い免疫抑制状態にある人々を特定し,個々人に合わせた予防策を講じることに役立つ.

Mumford L, et al. Impact of SARS-CoV-2 spike antibody positivity on infection and hospitalisation rates in immunosuppressed populations during the omicron period: the MELODY study. Lancet. 2025 Jan 25;405(10475):314-328.(doi.org/10.1016/S0140-6736(24)02560-1)

◆SARS-CoV-2の持続感染を標的としたlong COVID臨床試験を議論した総説が発表された.

SARS-CoV-2ウイルスが,数カ月から数年にわたり持続感染する証拠が増えてきており,これがlong COVIDを引き起こす可能性がある.このため持続感染を標的とした臨床試験が急務であり,抗ウイルス薬やモノクローナル抗体の試験がいくつか進行中である(図6).しかし持続感染のメカニズムは完全に解明されていないため,候補治療薬の作用機序,参加者の選択,治療期間,リザーバーに関連するバイオマーカーや測定項目の標準化,転帰評価などに関する考慮が必要である.

Proal AD, et al. Targeting the SARS-CoV-2 reservoir in long COVID. Lancet Infect Dis. 10 Feb, 2025.

(doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00769-2)

◆免疫吸着療法はCOVID後の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群を改善する可能性がある.

SARS-CoV-2感染は筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の誘因と考えられている.ドイツより,COVID後ME/CFSに対する免疫吸着療法の有効性を検討した研究が報告された.交感神経系のβ2アドレナリン作動性自己抗体(β2 AR-AB)の上昇が認められた患者20人を対象とした.罹病期間中央値22ヵ月の患者が,5回の免疫吸着療法を受けた.主要エンドポイントは,免疫吸着後4週間までのSF36 Health Survey身体機能領域(SF36 PF)の変化とした.治療の忍容性は良好で,IgG総量は79%減少,β2 AR-ABは77%減少した.患者はSF36 PFが平均17.75点改善し,最も大きな改善は2~3ヵ月目にかけて認められ,効果は6ヵ月目まで維持された(図7).14/20人(70%)の患者が,SF36 PFが10ポイント以上上昇し,反応ありと判定された.さらに,疲労,労作後倦怠感,疼痛,認知,自律神経,免疫学的症状の改善も認めた.この疾患の病態において自己抗体が重要な役割を担っていることを示唆している.

Stein E, et al. Efficacy of repeated immunoadsorption in patients with post-COVID myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and elevated β2-adrenergic receptor autoantibodies: a prospective cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2024 Dec 12;49:101161. (doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.101161)

・パーキンソン病との付き合い方

**岐阜大学医学部下畑先生の3月23日のFB投稿です**

岡山脳神経内科クリニック柏原健一先生に貴重な機会をいただき,「市民公開講座 第42回パーキンソン病健康教室 in 岡山」で講演をさせていただきました.「パーキンソン病との付き合い方」という講演タイトルをいただきましたが,私の考える付き合い方のコツは,この病気に対する「正しい知識を持つこと」です.症状と対策,治療法について正しく理解することが大切であることをお伝えしました.

岡山脳神経内科クリニック柏原健一先生に貴重な機会をいただき,「市民公開講座 第42回パーキンソン病健康教室 in 岡山」で講演をさせていただきました.「パーキンソン病との付き合い方」という講演タイトルをいただきましたが,私の考える付き合い方のコツは,この病気に対する「正しい知識を持つこと」です.症状と対策,治療法について正しく理解することが大切であることをお伝えしました.

具体的には,運動症状(振戦,筋強剛,運動緩慢,姿勢保持障害),非運動症状(痛み,睡眠障害,認知症,厳格など),そして薬による運動合併症について解説しました.治療法としては抗パーキンソン病薬の種類やその特徴,デバイス補助療法についてもご紹介しました.さらに非運動症状への対策や,外科手術のときの対応についてもお話しました.

私のほか「パーキンソン病の食事の工夫」や「パーキンソン病にともなう認知症の予防方法」に関して管理栄養士の堀川三由紀先生,作業療法士の谷原湧大先生からもご講演があり,とても勉強になりましたし,とても楽しい会になりました.私の使用したスライドは以下からご覧いただけます.もしお役に立つものがありましたらご使用いただければと思います.

https://www.docswell.com/…/800…/Z82QEQ-2025-03-23-060802

・知っておきたい成人ADHD(注意欠如・多動症)の診かた,5つのポイント

**岐阜大学医学部下畑先生の3月25日のFB投稿です**

Neurology Clinical Practice誌の論文です.いままで成人のADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder;注意欠如・多動症)患者さんを診察室で見逃していたのかもと思いました. ADHDは子どもの病気という印象が強いですが,成人になって初めて診断される人も少なくないそうです.しかも彼らが最初に受診するのは精神科とは限らず,脳神経内科であることも多そうです.以下,疑うべき症状,外来受診のパターン,診断のコツのまとめです.

Neurology Clinical Practice誌の論文です.いままで成人のADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder;注意欠如・多動症)患者さんを診察室で見逃していたのかもと思いました. ADHDは子どもの病気という印象が強いですが,成人になって初めて診断される人も少なくないそうです.しかも彼らが最初に受診するのは精神科とは限らず,脳神経内科であることも多そうです.以下,疑うべき症状,外来受診のパターン,診断のコツのまとめです.

【成人のADHDを疑うべき症状】

以下のような症状が,複数の場面(職場・家庭・人間関係など)でみられるときADHDを疑う.

1. 注意・集中力が持続しにくい(=注意欠如)

2. 物事の計画や整理が苦手

3. 衝動的に行動してしまう

4. 落ち着きがなく,じっとしていられない(=多動)

5. 日常生活での忘れ物やミスが多い

【外来の受診パターン】

1.物忘れ・注意力低下を主訴として受診する

本人や家族がMCIや若年性認知症を心配して受診する.実際にADHD由来の注意・記憶の問題である症例が含まれる.

2.頭痛や不眠,疲労などの身体症状を訴える

慢性的な頭痛,睡眠障害,易疲労感などを主訴に受診する.背景にストレスや自己管理の難しさがあり,それがADHDによる場合がある.

3.多忙な社会人で,精神科への抵抗感がある

精神科ではなく,より受診しやすい「脳神経内科」を選ぶ人も多い.「脳の異常がないか確認したい」という動機もある.

4.他科からの紹介

心療内科,総合診療科,産業医などから「注意力の問題があり,認知機能評価を」と依頼される.

【診断のコツ】

ADHDの診断は,詳細な問診と観察によってなされる.以下のポイントを意識すると,診断の精度が高まる.

• 症状が子どもの頃からあったかを確認する(発症年齢が鍵)

• 家庭・職場など複数の場面で困っているかを確認する

• 各症状について「具体的な例を教えてください」と尋ねる

• 診察時の様子を観察する(遅刻・落ち着きのなさ・話が飛ぶなど)

• 家族歴の聴取をする(家族に類似の特性がないか)

• 本人が意識していない補償行動に注目(大量のメモ,人の真似,パートナーへの依存など)

• 不安,うつ,睡眠障害,薬物の影響などの鑑別診断を確認する

ADHDを正しく診断することで,患者さんは自分の行動特性を理解し,対処法を学び,人生を前向きに歩むことができるようになります.脳神経内科医としてもよく勉強して,「この患者さん,もしかして……」と思ったら,一歩踏み込んだ問診が必要だと思いました.

Mierau SB. Do I Have ADHD? Diagnosis of ADHD in Adulthood and Its Mimics in the Neurology Clinic. Neurol Clin Pract. 2025 Feb;15(1):e200433.(doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200433)

・AIによる小脳性運動失調症の正診率90.9%時代に脳神経内科医に求められるものは?

**岐阜大学医学部下畑先生の3月28日のFB投稿です**

Mov Disord誌の衝撃的な論文です.小脳性運動失調症は稀なものも含めると300種類以上の疾患を鑑別する必要がありますが,アルゼンチンのチームは,AIによる驚きの仮想アシスタントを開発しました.OMIM,Orphanet,GeneReviewsなどの情報源から151の運動失調症を選び,臨床像を抽出し,決定木アルゴリズムを構築して作成しました.性別や発症年齢,臨床所見などの質問を通じて(図1,2),回答として鑑別診断リストを提示します.有効性の検証は,文献から抽出した453の遺伝性・非遺伝性の症例を用いました.その結果,仮想アシスタントの正診率は90.9%,一方,運動異常症専門医21人は平均で18.3%,chat GPT-4は19.4%でした!(図3)GPT-4は架空の疾患名(いわゆるハルチネーション)を7件も回答しました.

Mov Disord誌の衝撃的な論文です.小脳性運動失調症は稀なものも含めると300種類以上の疾患を鑑別する必要がありますが,アルゼンチンのチームは,AIによる驚きの仮想アシスタントを開発しました.OMIM,Orphanet,GeneReviewsなどの情報源から151の運動失調症を選び,臨床像を抽出し,決定木アルゴリズムを構築して作成しました.性別や発症年齢,臨床所見などの質問を通じて(図1,2),回答として鑑別診断リストを提示します.有効性の検証は,文献から抽出した453の遺伝性・非遺伝性の症例を用いました.その結果,仮想アシスタントの正診率は90.9%,一方,運動異常症専門医21人は平均で18.3%,chat GPT-4は19.4%でした!(図3)GPT-4は架空の疾患名(いわゆるハルチネーション)を7件も回答しました.

なぜ運動異常症専門医の正診率がこんなに低いのか疑問でしたが,453症例には頻度の高い疾患から極めて稀な疾患まで均等に含まれているためでした.例えばSCAではタイプ1から50まですべて3例ずつ,常染色体潜性失調症(SCAR)もみな3例,そのほかAOA1/2/4,NPC,CTX,Sandhoff,Tay-Sachs,Sialidosis,Gordon Holmes,Joubert,Lafora,KSS,HSP7,FXTASのような稀ながら知っている疾患から,pontocerebellar hypoplasia type 11,ceroid lipofuscinosis type 11,C9orf72-ataxiaなどよく知らない疾患まで含まれていました.

「正解がある問題に対してはもはやAIに敵わない」と思いました.教室の若いドクターにも「みんなはこういう時代に診療することになるんだよ」と話しました.じつは最近読んだ,大変勉強になった本「人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20(山口周著.図4)https://amzn.to/42ipRJQ」に以下の記載がありました.人間が担ってきた認知的労働がAIにより代替されることへの3つの対抗策として,

1)正解のある仕事を避ける

2)感性的・感情的な知性を高める

3)問題を提起する力を高める

が挙げられていました.

1)は正解を出す能力の価値が下がる時代に突入することをまず意識しなさいということだと思います.2)の感性的・感情的な知性を高めるとは,感情を読み取る力や共感力(empathy),心に響く伝え方といったストーリーテリングの力などの人間ならではの知性を磨きなさいということだと思います.幸いAIには他者の気持ちを察したり,場の空気を感じ取ったりすることはまだ困難です.3)は正解を出す能力が過剰に提供されると,ボトルネックとなるのはその前のステップ「課題設定のプロセス」ということです.医師として,研究者として何に取り組むのか,取り組むべき課題はなにかを考える力を磨きなさいということです.そして2)3)の力を高めるためには,医学の知識だけではダメで,教養=リベラルアーツが求められることになると思います.

結論として,これからの時代の脳神経内科医は,診断はAIに任せるにしても,神経症候をきちんと正しく取ること,感情・感性を磨くこと,さらに自身や社会が取り組むべき課題を見極めることが大切なのだと思います.

Alessandro L, et al. Artificial Intelligence-Based Virtual Assistant for the Diagnostic Approach of Chronic Ataxias. Mov Disord. 2025 Mar 22.(doi.org/10.1002/mds.30168)

関連情報

岐阜大学医学部下畑先生は最新の医学情報を活発に発信されています。前月中のFB投稿については『2025年2月のニュース』をご覧下さい。

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)

今朝も寒かったですね❗️ そんな中、私は朝の7時過ぎからは愛知県は津島市の天王川公園で月一回のポールウォーキングクラブに参加してまいりました♪ 10名以上の皆さんに参加いただきました。みなさん、ありがとうございました。 いつもの準備体操と、今日は歩きながらの骨盤底筋群のトレーニング方法を伝授しました❗️ これでみなさんの歩き方はきっと美しくなりますよ❣️そして同時に骨盤底筋も鍛えていきます‼️ 一石二鳥どころではない効果を得ることができますからね❣️ さて、その体操をした後、いつもの通り公園のコースを歩き始めましたところ、なんと、2/10の国府宮の裸祭りで奉納する竹を切り出しているところに遭遇‼️ なんと運の良いこと❣️ 参加者の皆さんとしばらく見学しておりました☺️ 早起きは三文の徳と申しますが、そのことを実感した今日の津島ポールウォーキングクラブでした❣️ この機会をいただけたことに感謝です。 ありがとうございました。 #津島 #ポールウォーキング #国府宮神社 #裸祭り

今朝も寒かったですね❗️ そんな中、私は朝の7時過ぎからは愛知県は津島市の天王川公園で月一回のポールウォーキングクラブに参加してまいりました♪ 10名以上の皆さんに参加いただきました。みなさん、ありがとうございました。 いつもの準備体操と、今日は歩きながらの骨盤底筋群のトレーニング方法を伝授しました❗️ これでみなさんの歩き方はきっと美しくなりますよ❣️そして同時に骨盤底筋も鍛えていきます‼️ 一石二鳥どころではない効果を得ることができますからね❣️ さて、その体操をした後、いつもの通り公園のコースを歩き始めましたところ、なんと、2/10の国府宮の裸祭りで奉納する竹を切り出しているところに遭遇‼️ なんと運の良いこと❣️ 参加者の皆さんとしばらく見学しておりました☺️ 早起きは三文の徳と申しますが、そのことを実感した今日の津島ポールウォーキングクラブでした❣️ この機会をいただけたことに感謝です。 ありがとうございました。 #津島 #ポールウォーキング #国府宮神社 #裸祭り 本日、一関体育協会主催フィットネスまつりにて、ヨガ40分を担当。その後、ピラティス40分、エアロビクス40分と続き、種目や順番や時間配分などがちょうど良く、心地良いイベントでした! ピラティスの安藤舞先生、エアロビクスの千葉隆子先生、共に指導スキルが高くて素晴らしかったです!若手インストラクターの活躍を見るのは、嬉しいです😊

本日、一関体育協会主催フィットネスまつりにて、ヨガ40分を担当。その後、ピラティス40分、エアロビクス40分と続き、種目や順番や時間配分などがちょうど良く、心地良いイベントでした! ピラティスの安藤舞先生、エアロビクスの千葉隆子先生、共に指導スキルが高くて素晴らしかったです!若手インストラクターの活躍を見るのは、嬉しいです😊 【ポールdeエクササイズ】 ポールを支えに 大地を踏む ポールを遠くに 身体を開く ポールの力をかりて 伸びて 伸ばして〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川コース 皆 ご機嫌の笑顔になりました #ポールExercise #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク

【ポールdeエクササイズ】 ポールを支えに 大地を踏む ポールを遠くに 身体を開く ポールの力をかりて 伸びて 伸ばして〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川コース 皆 ご機嫌の笑顔になりました #ポールExercise #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク 2月の気まポ(気ままにポール歩き)は、三鷹探訪の巻 JR三鷹駅に集合、玉川上水沿いの御殿山通り・山本有三記念館・井の頭公園(小鳥の森)・牟礼の里公園・禅林寺というコースでした。 ただし、私は山本有三記念館まで行ったところでリタイア、喫茶店で過ごしてランチに合流しました。 というのは、数日前から不覚にも「鵞足炎(がそくえん)」というのになって足が痛くてまともに歩けないんです。整形外科の医師には、買い物程度なら歩いてよいと言われたので、2本杖のようにポールを使ってコースの序の口程度歩いたというわけです。 写真の大半は、田村和史君(運営のパートナー、高校同級生)によるものです。

2月の気まポ(気ままにポール歩き)は、三鷹探訪の巻 JR三鷹駅に集合、玉川上水沿いの御殿山通り・山本有三記念館・井の頭公園(小鳥の森)・牟礼の里公園・禅林寺というコースでした。 ただし、私は山本有三記念館まで行ったところでリタイア、喫茶店で過ごしてランチに合流しました。 というのは、数日前から不覚にも「鵞足炎(がそくえん)」というのになって足が痛くてまともに歩けないんです。整形外科の医師には、買い物程度なら歩いてよいと言われたので、2本杖のようにポールを使ってコースの序の口程度歩いたというわけです。 写真の大半は、田村和史君(運営のパートナー、高校同級生)によるものです。 #2025健走杖快閃~第一閃 #繞「園」圈紀錄影片 #台中半平厝公園 #雙杖在手 健康跟著走

#2025健走杖快閃~第一閃 #繞「園」圈紀錄影片 #台中半平厝公園 #雙杖在手 健康跟著走 英語で皆様に一言ご挨拶申し上げます!! ここのところ、Heygen(AI)と遊んでおります!! ご興味のある方は、加納敏彦さんの著書↓を是非お読みください! https://amzn.asia/d/0T5hR5r 追伸 このボディーは言うまでもなく、今の私ではありませんので、あしからずご了承ください😭 #加納敏彦 #仕事で使えるAI活用時点 #Heygen

英語で皆様に一言ご挨拶申し上げます!! ここのところ、Heygen(AI)と遊んでおります!! ご興味のある方は、加納敏彦さんの著書↓を是非お読みください! https://amzn.asia/d/0T5hR5r 追伸 このボディーは言うまでもなく、今の私ではありませんので、あしからずご了承ください😭 #加納敏彦 #仕事で使えるAI活用時点 #Heygen 2/04 鎌倉山から西鎌倉へ向かう道、雪が更に深くなった感じの富士山が垣間見えました。負傷の身体で恐る恐る運転し、途中でメンバーさん拾って広町緑地へ。寒波の予報でしたが風もなく日向は暖かく気持ちのよいPW日和でした。無事終えて安堵。案ずるより産むが易し。

2/04 鎌倉山から西鎌倉へ向かう道、雪が更に深くなった感じの富士山が垣間見えました。負傷の身体で恐る恐る運転し、途中でメンバーさん拾って広町緑地へ。寒波の予報でしたが風もなく日向は暖かく気持ちのよいPW日和でした。無事終えて安堵。案ずるより産むが易し。 【#コーディネーショントレーニング 四苦八苦】 2025/2/4 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング おやおや 初めてではないのに… 厚着のせいかな〜? 頭と身体がバラバラ 笑い転げたレッスン になりました〜 たまたま今日が お誕生日の会員さん 皆でハッピーバスデイの歌で 祝福です

【#コーディネーショントレーニング 四苦八苦】 2025/2/4 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング おやおや 初めてではないのに… 厚着のせいかな〜? 頭と身体がバラバラ 笑い転げたレッスン になりました〜 たまたま今日が お誕生日の会員さん 皆でハッピーバスデイの歌で 祝福です 2/07 (男性) ポールウォーキング教室だと言うのできてみましたが、歩きにきたのに体操するんですか?!腰が痛いのでできません。NW教えてくれませんか。→→→(Tam)ウォーミングアップと筋トレははずせません。PWはリハビリ運動です。

2/07 (男性) ポールウォーキング教室だと言うのできてみましたが、歩きにきたのに体操するんですか?!腰が痛いのでできません。NW教えてくれませんか。→→→(Tam)ウォーミングアップと筋トレははずせません。PWはリハビリ運動です。 昨年、埼玉県の桶川.北本町おこしサミットに呼んで頂いたご縁で、議員や世話役の皆様が北鎌倉を訪ねてくださいました。ポール歩き後は、北鎌倉町内会ゆかりの「ベニバナ」繋がりもあり、会長にも加わって頂き、街づくりや地域交流について貴重な意見交換の場を持つことができました。 物事はすべて繋がって成り立っているんだなぁと不思議な感覚を覚えました。このご縁を大切にしたいと思います。

昨年、埼玉県の桶川.北本町おこしサミットに呼んで頂いたご縁で、議員や世話役の皆様が北鎌倉を訪ねてくださいました。ポール歩き後は、北鎌倉町内会ゆかりの「ベニバナ」繋がりもあり、会長にも加わって頂き、街づくりや地域交流について貴重な意見交換の場を持つことができました。 物事はすべて繋がって成り立っているんだなぁと不思議な感覚を覚えました。このご縁を大切にしたいと思います。 佐久ポールウォーキング協会より 2024年度最終イベント〜 「室内ポールウォーク」 大寒波襲来下集まってくれたポールウォーカー〜ww ヨガイントラ/田玉BコーチによるUPと新地MCのポール無し運動etc❗️ 終わりは依田MCによるPW三昧で体育館内を闊歩? クールダウンは高見澤ACでした。 3月は遅れた冬眠でお休みです。各自での自分のメンテをお願いし4/6の再会約束を‼️

佐久ポールウォーキング協会より 2024年度最終イベント〜 「室内ポールウォーク」 大寒波襲来下集まってくれたポールウォーカー〜ww ヨガイントラ/田玉BコーチによるUPと新地MCのポール無し運動etc❗️ 終わりは依田MCによるPW三昧で体育館内を闊歩? クールダウンは高見澤ACでした。 3月は遅れた冬眠でお休みです。各自での自分のメンテをお願いし4/6の再会約束を‼️ 2本の専用ポールを持って歩くポールウォーキングに出会って10年、コーチ資格をとって8年、ただの主婦だった私が今は人前でポールウォーキングを語っている。これも縁でしょうか。 たくさんの方と一緒に歩いて今強く思うことは、「遅くとも50代のうちに運動習慣をつけておきましょう!」ということ。私だって他人のことは言えません。バレーボールで貯めていた貯筋をそろそろ使い果たした感があります。今年還暦を迎える同級生に、「何でもいいから何か運動する習慣を。何していいかわからないなら、とりあえず一緒に歩かない?」と言いたい。

2本の専用ポールを持って歩くポールウォーキングに出会って10年、コーチ資格をとって8年、ただの主婦だった私が今は人前でポールウォーキングを語っている。これも縁でしょうか。 たくさんの方と一緒に歩いて今強く思うことは、「遅くとも50代のうちに運動習慣をつけておきましょう!」ということ。私だって他人のことは言えません。バレーボールで貯めていた貯筋をそろそろ使い果たした感があります。今年還暦を迎える同級生に、「何でもいいから何か運動する習慣を。何していいかわからないなら、とりあえず一緒に歩かない?」と言いたい。 2/9(日)ポールウォーキングな一日「後半」 秋葉区文化会館で行われた健康フォーラムで講師を務められた松井浩先生。 先生が講演の合間に開催されたポールウォーキング体験講座のアシスタントをつとめてきました。 先生が講演で不在のときは、僭越ながら私が講師のまねごとをさせていただきました! 手前味噌ですが、ご参加の皆さんが5分で見違えるようになってびっくり!😲 確かな自信につながりました!松井先生、ご参加の皆様、ありがとうございました😊

2/9(日)ポールウォーキングな一日「後半」 秋葉区文化会館で行われた健康フォーラムで講師を務められた松井浩先生。 先生が講演の合間に開催されたポールウォーキング体験講座のアシスタントをつとめてきました。 先生が講演で不在のときは、僭越ながら私が講師のまねごとをさせていただきました! 手前味噌ですが、ご参加の皆さんが5分で見違えるようになってびっくり!😲 確かな自信につながりました!松井先生、ご参加の皆様、ありがとうございました😊 2/11 第二火曜日は三浦PWグループ定例会。衣張山の予定でしたが打撲の傷に響かない平らな道walkingに自分の都合で変更しました。鎌倉検定2級合格のメンバーさんの詳しい解説付きで充実した歴史散歩になりました。

2/11 第二火曜日は三浦PWグループ定例会。衣張山の予定でしたが打撲の傷に響かない平らな道walkingに自分の都合で変更しました。鎌倉検定2級合格のメンバーさんの詳しい解説付きで充実した歴史散歩になりました。 これ迄バイクで往復していた女性が最近右折禁止違反で捕まり、認知症もあり とうとう介護1認定に。この際🏍️をやめることになりました。が、15分も歩くと腰が痛くて休まなければ辛い!と嘆いていたと思ったら、今日歩行器(4輪手押し車)をレンタルして、背中を丸くしながら PW教室に通ってきたのを見てびっくり。みんなからポールで歩きなさい!と袋叩きの刑。教室では身体は柔らかいのですが。「アキマヘン」(この台詞が曲者)だそうです。

これ迄バイクで往復していた女性が最近右折禁止違反で捕まり、認知症もあり とうとう介護1認定に。この際🏍️をやめることになりました。が、15分も歩くと腰が痛くて休まなければ辛い!と嘆いていたと思ったら、今日歩行器(4輪手押し車)をレンタルして、背中を丸くしながら PW教室に通ってきたのを見てびっくり。みんなからポールで歩きなさい!と袋叩きの刑。教室では身体は柔らかいのですが。「アキマヘン」(この台詞が曲者)だそうです。 【風にもマケズ集まったけど…】 2025/2/13 行田公園の砂ぼこりが風に 追い立てられ中央広場を 走っています たまりませ〜ん 😳 風と枯れ枝落下避けて イベント広場の窪地に下りました 本日のお楽しみメニュー ピンキラの 忘れられないの~〜♬ 「恋の季節」に合わせてエクササイズ なかなか筋がよろしいようです 歩くには厳し過ぎる風! 「歩きたいですか〜?」 「今日はもういいで~す」 ならばポールdeゲームね ゲーム大好きメンバー こんな強風なのに大盛り上がり 凄いな〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク #県立行田公園

【風にもマケズ集まったけど…】 2025/2/13 行田公園の砂ぼこりが風に 追い立てられ中央広場を 走っています たまりませ〜ん 😳 風と枯れ枝落下避けて イベント広場の窪地に下りました 本日のお楽しみメニュー ピンキラの 忘れられないの~〜♬ 「恋の季節」に合わせてエクササイズ なかなか筋がよろしいようです 歩くには厳し過ぎる風! 「歩きたいですか〜?」 「今日はもういいで~す」 ならばポールdeゲームね ゲーム大好きメンバー こんな強風なのに大盛り上がり 凄いな〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク #県立行田公園 大田区ポールウォーク推進協議会の3回目の出前講師、今日は洗足池楽校にお邪魔しました。 勝海舟の別荘があったと言う洗足池は我らが源頼朝とも縁のある池月の像がありました。駅前なのにスワンボートで優雅に休日を過ごしている人たちを横目で私たちはポールエクササイズ。

大田区ポールウォーク推進協議会の3回目の出前講師、今日は洗足池楽校にお邪魔しました。 勝海舟の別荘があったと言う洗足池は我らが源頼朝とも縁のある池月の像がありました。駅前なのにスワンボートで優雅に休日を過ごしている人たちを横目で私たちはポールエクササイズ。 【コグニサイズ+インターバル】 しりとりしながら 追抜き 「自分の番がくると どきどきで 色んな汗が吹き出します〜」 感想に実感がこもります 2025/2/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク

【コグニサイズ+インターバル】 しりとりしながら 追抜き 「自分の番がくると どきどきで 色んな汗が吹き出します〜」 感想に実感がこもります 2025/2/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク 2025.2.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.2.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 2/18 [みんな椿] 寒波再来の寒さにもかかわらず皆さん元気に広町緑地里山公園に集合。ウォーミングアップの私たちの輪の外にどこかの団体さんが一緒にストレッチして二重の輪🤸 この後は 3グループに分かれTopグループは富士見坂から室ケ谷へ、ソロソロ組は平らな道を、私たちは初めて挑戦の御所ケ丘住宅への近道を歩きました

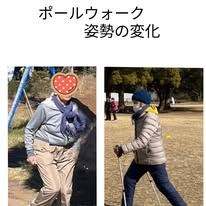

2/18 [みんな椿] 寒波再来の寒さにもかかわらず皆さん元気に広町緑地里山公園に集合。ウォーミングアップの私たちの輪の外にどこかの団体さんが一緒にストレッチして二重の輪🤸 この後は 3グループに分かれTopグループは富士見坂から室ケ谷へ、ソロソロ組は平らな道を、私たちは初めて挑戦の御所ケ丘住宅への近道を歩きました 【痛し 痒し】 2025/2/19 「2006年パワーウォーキング体験会」から形態は変化しつつ19年継続しているポールを使わない「美姿勢ウォーキング」。 諸事情で休会した会員が旧い仲間との繋がりを大切に復帰してきます。そんな中、ウォーキング姿勢に難ありの人がたった1回の「ポールウォーキング体験会」でガラッと姿勢の変化改善する例を、参加者全員が目の当たりにしました。 曜日により構成メンバー とメニューが微妙に違う「船橋ウォーキングソサイエティ」では、どの曜日に属するかは危険のない限り本人の選択に任せています。ですが、 〇仲間との繋がり 〇その人にあったウォーキング法など、 時間の流れでミスマッチも生まれて来ました…

【痛し 痒し】 2025/2/19 「2006年パワーウォーキング体験会」から形態は変化しつつ19年継続しているポールを使わない「美姿勢ウォーキング」。 諸事情で休会した会員が旧い仲間との繋がりを大切に復帰してきます。そんな中、ウォーキング姿勢に難ありの人がたった1回の「ポールウォーキング体験会」でガラッと姿勢の変化改善する例を、参加者全員が目の当たりにしました。 曜日により構成メンバー とメニューが微妙に違う「船橋ウォーキングソサイエティ」では、どの曜日に属するかは危険のない限り本人の選択に任せています。ですが、 〇仲間との繋がり 〇その人にあったウォーキング法など、 時間の流れでミスマッチも生まれて来ました… 海路にて千葉鋸南町へ 振り返れば 2009年から毎年 早咲きの頼朝桜が満開となる この時季に町民の皆様と ご一緒させて頂いてきました。 イベント講座を企画推進くださる 保健師の皆様に 感謝してもしきれません。 16年間という 本当に長きに渡り 献身的サポートを頂き 本当にありがとうございました!

海路にて千葉鋸南町へ 振り返れば 2009年から毎年 早咲きの頼朝桜が満開となる この時季に町民の皆様と ご一緒させて頂いてきました。 イベント講座を企画推進くださる 保健師の皆様に 感謝してもしきれません。 16年間という 本当に長きに渡り 献身的サポートを頂き 本当にありがとうございました! 2/23 春の陽射しの日曜日 逗子の桜のきれいな椿公園から街中をぐるりとPW 。 その前に、poleを持ってバレリーナのようにしなやかに美しく公園を往復してみました。指先を空まで伸ばしたり地面に届くまで下ろしたり、脚を高~く上げたり・・・男子のみなさんもとっても素敵でした。次回は染井吉野を楽しめそうです🌸🌸🌸

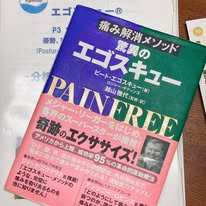

2/23 春の陽射しの日曜日 逗子の桜のきれいな椿公園から街中をぐるりとPW 。 その前に、poleを持ってバレリーナのようにしなやかに美しく公園を往復してみました。指先を空まで伸ばしたり地面に届くまで下ろしたり、脚を高~く上げたり・・・男子のみなさんもとっても素敵でした。次回は染井吉野を楽しめそうです🌸🌸🌸 この週末はエゴスキュー という姿勢を整えるメソッドの講習会に参加してきました。10年くらい前に知って、私の場合は何をやっても治らなかった右肩の不調をこのメソッドで解消できました。 今活動しているポールウォーキングとの共通点は、誰かに治してもらうのではなく、自分で自分の体を変化させられるということ。そこが大きな魅力だと、今日他の参加者と話していて再確認できました。 エゴスキュー でもポールウォーキングでも、コーチとして誰かに伝える時、やり方ばかりを教えるのではなく、本当に伝えたいのはマインドだと気づくことができました。 やっぱりエゴスキュー は楽しいなぁ、と思えたので、ポールウォーキング同様、必要な人に届けられる仕組みを作っていきます。 エゴスキュー の欠点は、これを勉強してしまうと、道ですれ違う人たちの姿勢がやたらと目につくこと。あ、骨盤が後傾してる、首が前に出てる、肩の高さが違ってる、ついつい見てしまいます。でも、そしてわかるのが歪みの無い人なんてほぼいないということ。歪みはある意味、頑張って生きてる証拠です😊と、私は思います。

この週末はエゴスキュー という姿勢を整えるメソッドの講習会に参加してきました。10年くらい前に知って、私の場合は何をやっても治らなかった右肩の不調をこのメソッドで解消できました。 今活動しているポールウォーキングとの共通点は、誰かに治してもらうのではなく、自分で自分の体を変化させられるということ。そこが大きな魅力だと、今日他の参加者と話していて再確認できました。 エゴスキュー でもポールウォーキングでも、コーチとして誰かに伝える時、やり方ばかりを教えるのではなく、本当に伝えたいのはマインドだと気づくことができました。 やっぱりエゴスキュー は楽しいなぁ、と思えたので、ポールウォーキング同様、必要な人に届けられる仕組みを作っていきます。 エゴスキュー の欠点は、これを勉強してしまうと、道ですれ違う人たちの姿勢がやたらと目につくこと。あ、骨盤が後傾してる、首が前に出てる、肩の高さが違ってる、ついつい見てしまいます。でも、そしてわかるのが歪みの無い人なんてほぼいないということ。歪みはある意味、頑張って生きてる証拠です😊と、私は思います。 2/26 北鎌倉 ようやく春本番の暖かさがやってきました。すれ違う人たちが皆笑顔に見えます。今日はBOSSの留守をお喋り(認知症予防の要)とポールやバンド体操、コアヌードルで筋バランスを整えました。週間測定で筋量増えたかたおめでとうございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・’°☆ 🌸開花予想(東京) 3月22日

2/26 北鎌倉 ようやく春本番の暖かさがやってきました。すれ違う人たちが皆笑顔に見えます。今日はBOSSの留守をお喋り(認知症予防の要)とポールやバンド体操、コアヌードルで筋バランスを整えました。週間測定で筋量増えたかたおめでとうございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・’°☆ 🌸開花予想(東京) 3月22日 2025.2.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.2.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ [桜が続きます(о´∀`о)] 林試の森公園、芝生の広場に11本の河津桜が有るんです。 日当たりの良い6本が咲き始め、その下で楽しげなランチパーティー?(*^ω^*) 青い空とピンクの桜…癒されます🩷 咲き具合を見るとまだまだ楽しませてもらえそうです。 そしてシャガも咲き始めました。 さて1つの決断。 認知症予防計画力育成講座の中で担当していたウォーキング。 自分を知ろうと、自分チェック。 歩いてみようと、正しい姿勢で正しい歩き方。 歩く前の軽い準備体操。 歩く習慣をつけるためのアイデア。 歩けない日に軽い貯筋体操。 此処で知り合いすっかり仲良くなった6人は、街歩きの計画を相談の結果、深大寺に行って来ました。これからも時々一緒に街歩きをするそうです。 年3回の講座はこうして何組ものグループが出来ています。 3年此処で活動させてもらいました。 他の動きを考えた時、続けるには無理があると今回で最後とします。 終了時70〜80歳4人のご婦人に囲まれ、「教わった事を心がけていますよ。」て。嬉しかったです。

[桜が続きます(о´∀`о)] 林試の森公園、芝生の広場に11本の河津桜が有るんです。 日当たりの良い6本が咲き始め、その下で楽しげなランチパーティー?(*^ω^*) 青い空とピンクの桜…癒されます🩷 咲き具合を見るとまだまだ楽しませてもらえそうです。 そしてシャガも咲き始めました。 さて1つの決断。 認知症予防計画力育成講座の中で担当していたウォーキング。 自分を知ろうと、自分チェック。 歩いてみようと、正しい姿勢で正しい歩き方。 歩く前の軽い準備体操。 歩く習慣をつけるためのアイデア。 歩けない日に軽い貯筋体操。 此処で知り合いすっかり仲良くなった6人は、街歩きの計画を相談の結果、深大寺に行って来ました。これからも時々一緒に街歩きをするそうです。 年3回の講座はこうして何組ものグループが出来ています。 3年此処で活動させてもらいました。 他の動きを考えた時、続けるには無理があると今回で最後とします。 終了時70〜80歳4人のご婦人に囲まれ、「教わった事を心がけていますよ。」て。嬉しかったです。 2/27 早くも明日は2月最終日。草木がいよいよ「弥」生い茂る弥生を迎えます。ひな祭り🎎卒業式👨🎓👩🎓お花見🌸🍶✨など嬉し寂しい行事の多い月ですね。 貯筋クラスには毎回新しい方が参加され嬉しい限りですが、今日は包括からの案内で94歳の女性が見学参加。立派な T字杖をお使いでしたが 2本ポールに持ち替え最初は戸惑いながら、でもすぐに姿勢よく なんば歩きにもならず とても安定します!と喜んで参加されていました。スクワットも椅子を使ってバッチリ!無理せず 疲れたら椅子に座るようお話したら、少しハードなステップのあと、他にも座ってる人が1人 2人!あれっ!?

2/27 早くも明日は2月最終日。草木がいよいよ「弥」生い茂る弥生を迎えます。ひな祭り🎎卒業式👨🎓👩🎓お花見🌸🍶✨など嬉し寂しい行事の多い月ですね。 貯筋クラスには毎回新しい方が参加され嬉しい限りですが、今日は包括からの案内で94歳の女性が見学参加。立派な T字杖をお使いでしたが 2本ポールに持ち替え最初は戸惑いながら、でもすぐに姿勢よく なんば歩きにもならず とても安定します!と喜んで参加されていました。スクワットも椅子を使ってバッチリ!無理せず 疲れたら椅子に座るようお話したら、少しハードなステップのあと、他にも座ってる人が1人 2人!あれっ!? 2025會員大會健走活動

2025會員大會健走活動 佐久ポールウォーキング協会より 当協会2024年度イベントは2月で全て終了し、3月いっぱいは冬眠お休みで寄り道放題〜ww あるイベント会場を覗いたら、佐久市フォトコンテスト展示中で、当協会のPW散策風景だったり 恒例の散策場所が沢山撮られ出展されていました。 中になんと協会員/深町氏の写真が〜準優秀賞〜で展示中でした。おめでとうございます❗️ 継続はチカラですね‼️

佐久ポールウォーキング協会より 当協会2024年度イベントは2月で全て終了し、3月いっぱいは冬眠お休みで寄り道放題〜ww あるイベント会場を覗いたら、佐久市フォトコンテスト展示中で、当協会のPW散策風景だったり 恒例の散策場所が沢山撮られ出展されていました。 中になんと協会員/深町氏の写真が〜準優秀賞〜で展示中でした。おめでとうございます❗️ 継続はチカラですね‼️ 写真1件

写真1件 志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します!(ボランティアスタッフも募集中!) – ずっと住み続けたいまち 志木

志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します!(ボランティアスタッフも募集中!) – ずっと住み続けたいまち 志木 5月4日、行きますとも!

5月4日、行きますとも!

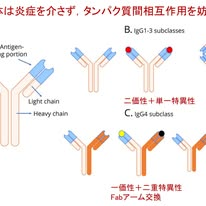

自己免疫性ノドパチーなど,IgG4抗体が関与する自己免疫疾患に関する総説がNeurol Neuroimmunol Neuroinflamm誌に公開されています.IgG4抗体による自己免疫疾患の病態機序,そしてその病態に合わせた免疫療法として何が最適かを解説しています.結論を言うと,IgG4抗体は,他のIgG抗体サブクラス(IgG1~IgG3)と異なり,炎症を介さず,主にタンパク質間相互作用を妨害するため,IVIgの主要な作用メカニズムが働かず,効きにくいということになります.

自己免疫性ノドパチーなど,IgG4抗体が関与する自己免疫疾患に関する総説がNeurol Neuroimmunol Neuroinflamm誌に公開されています.IgG4抗体による自己免疫疾患の病態機序,そしてその病態に合わせた免疫療法として何が最適かを解説しています.結論を言うと,IgG4抗体は,他のIgG抗体サブクラス(IgG1~IgG3)と異なり,炎症を介さず,主にタンパク質間相互作用を妨害するため,IVIgの主要な作用メカニズムが働かず,効きにくいということになります. COVID-19感染が,アルツハイマー病(AD)のリスクを高めることが複数の疫学研究で示されていますが,そのメカニズムは十分,分かっていません.Nature Medicine誌の最新号に報告された研究で,COVID-19がADのバイオマーカーであるAβ42/Aβ40比に影響を及ぼすことが示されました.イギリスのImperial College Londonを中心とする研究チームによる研究で,UK Biobankの大規模なデータを用いて解析したものです.

COVID-19感染が,アルツハイマー病(AD)のリスクを高めることが複数の疫学研究で示されていますが,そのメカニズムは十分,分かっていません.Nature Medicine誌の最新号に報告された研究で,COVID-19がADのバイオマーカーであるAβ42/Aβ40比に影響を及ぼすことが示されました.イギリスのImperial College Londonを中心とする研究チームによる研究で,UK Biobankの大規模なデータを用いて解析したものです. 近年,環境中のマイクロナノプラスチック(MNPs)が健康に及ぼす影響について注目が集まっています.2023年3月,New Engl J Med誌に掲載されたイタリアの前方視的研究では,頸動脈の動脈硬化病変(プラーク)を切除する頸動脈内膜切除術を受けた312人のうち,検討を行った257人中150人(58%)でポリエチレン(PE)が検出され,電子顕微鏡検査ではギザギザしたMNPsが示されました.MNPsが検出された患者では,心筋梗塞+脳卒中等による死亡リスクが,ハザード比4.53(!)とMNPsが検出されない患者と比較して顕著に高いことが示され驚きました(ブログ解説参照:https://tinyurl.com/2bvtcd53).私はこの報告以来,大量にMNPsを含むことが報告されたペットボトル飲料(doi.org/10.1073/pnas.2300582121)はあまり飲まなくなりました.

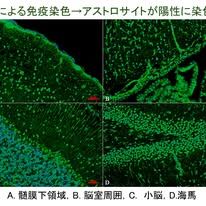

近年,環境中のマイクロナノプラスチック(MNPs)が健康に及ぼす影響について注目が集まっています.2023年3月,New Engl J Med誌に掲載されたイタリアの前方視的研究では,頸動脈の動脈硬化病変(プラーク)を切除する頸動脈内膜切除術を受けた312人のうち,検討を行った257人中150人(58%)でポリエチレン(PE)が検出され,電子顕微鏡検査ではギザギザしたMNPsが示されました.MNPsが検出された患者では,心筋梗塞+脳卒中等による死亡リスクが,ハザード比4.53(!)とMNPsが検出されない患者と比較して顕著に高いことが示され驚きました(ブログ解説参照:https://tinyurl.com/2bvtcd53).私はこの報告以来,大量にMNPsを含むことが報告されたペットボトル飲料(doi.org/10.1073/pnas.2300582121)はあまり飲まなくなりました. 自己免疫性GFAPアストロサイトパチーは,2016年にMayo clinicのグループが,アストロサイトに豊富に発現する中間径フィラメントの1つであるGlial fibrillary acidic protein (GFAP)に対する自己抗体(GFAP抗体)を有する髄膜脳炎・髄膜脳脊髄炎として報告したことにはじまります.本邦では2019年に私どものグループが,国内で初めて14名の患者さんを発見し報告しました(doi.org/10.1016/j.jneuroim.2019.04.004).この疾患では患者脳脊髄液中に,ラット脳組織を用いた免疫染色(tissue-based assay;TBA),およびGFAPαをHEK293細胞に発現させて行うcell-based assay(CBA)の両者でGFAPα抗体を確認することにより診断します.ところが,TBAで抗体陽性でありながらCBAでGFAPα抗体陰性という症例が存在することが分かりました.そのような症例を,当科の木村暁夫先生,竹腰顕先生が丁寧に検討した研究が,Journal of Neuroimmunology誌に掲載されました.

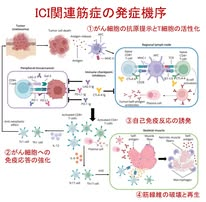

自己免疫性GFAPアストロサイトパチーは,2016年にMayo clinicのグループが,アストロサイトに豊富に発現する中間径フィラメントの1つであるGlial fibrillary acidic protein (GFAP)に対する自己抗体(GFAP抗体)を有する髄膜脳炎・髄膜脳脊髄炎として報告したことにはじまります.本邦では2019年に私どものグループが,国内で初めて14名の患者さんを発見し報告しました(doi.org/10.1016/j.jneuroim.2019.04.004).この疾患では患者脳脊髄液中に,ラット脳組織を用いた免疫染色(tissue-based assay;TBA),およびGFAPαをHEK293細胞に発現させて行うcell-based assay(CBA)の両者でGFAPα抗体を確認することにより診断します.ところが,TBAで抗体陽性でありながらCBAでGFAPα抗体陰性という症例が存在することが分かりました.そのような症例を,当科の木村暁夫先生,竹腰顕先生が丁寧に検討した研究が,Journal of Neuroimmunology誌に掲載されました. 免疫チェックポイント阻害剤(Immune Checkpoint Inhibitors;ICI)は,悪性黒色腫や非小細胞肺がんなど多くのがんで顕著な治療効果を示し,がん治療に画期的な進歩をもたらしました.しかし免疫系の「ブレーキ」を解除することによって,自己免疫関連副作用(immune-related adverse events;irAEs)が発生するリスクも伴います.その中で,脳神経内科領域の副作用として頻度が高いのがICI関連筋症(ICI-myopathy)です.私どもの施設は大学病院ということもありますが,最近非常に増加している印象があります.Neurology誌に掲載された総説論文では,ICI関連筋症の発症メカニズムについて詳しく解説しており,勉強になりました.

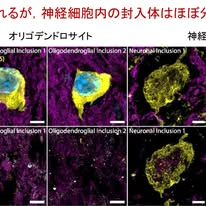

免疫チェックポイント阻害剤(Immune Checkpoint Inhibitors;ICI)は,悪性黒色腫や非小細胞肺がんなど多くのがんで顕著な治療効果を示し,がん治療に画期的な進歩をもたらしました.しかし免疫系の「ブレーキ」を解除することによって,自己免疫関連副作用(immune-related adverse events;irAEs)が発生するリスクも伴います.その中で,脳神経内科領域の副作用として頻度が高いのがICI関連筋症(ICI-myopathy)です.私どもの施設は大学病院ということもありますが,最近非常に増加している印象があります.Neurology誌に掲載された総説論文では,ICI関連筋症の発症メカニズムについて詳しく解説しており,勉強になりました. 多系統萎縮症(MSA)の病理学的特徴は,オリゴデンドログリアにおけるグリア細胞質内封入体(glial cytoplasmic inclusion;GCI)であり,これはα-シヌクレイン(α-Syn)の蓄積です.しかしMSAの症状発現や進行に重要なのは,黒質線条体系やオリーブ橋小脳系における神経細胞死であり,MSAが単にオリゴデンドログリアにおけるα-Syn蓄積だけでは説明できないことを意味します.オーストラリアから,従来のオリゴデンドログリアを中心とする考え方を再評価する必要があると指摘する論文がBrain誌に報告されています.

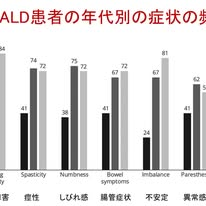

多系統萎縮症(MSA)の病理学的特徴は,オリゴデンドログリアにおけるグリア細胞質内封入体(glial cytoplasmic inclusion;GCI)であり,これはα-シヌクレイン(α-Syn)の蓄積です.しかしMSAの症状発現や進行に重要なのは,黒質線条体系やオリーブ橋小脳系における神経細胞死であり,MSAが単にオリゴデンドログリアにおけるα-Syn蓄積だけでは説明できないことを意味します.オーストラリアから,従来のオリゴデンドログリアを中心とする考え方を再評価する必要があると指摘する論文がBrain誌に報告されています. X連鎖性副腎白質ジストロフィー(ALD)は,ABCD1遺伝子の変異によって発症する神経変性疾患です.これまで男性に発症する疾患と考えられてきましたが,近年,女性でも進行性の神経症状が出現することが明らかになってきました.しかしこれまで女性は「キャリア」として扱われることが多かったため,診断や治療が遅れるケースが少なくなかったと指摘されています.今回,米国マサチューセッツ総合病院より,ALD女性患者の疾患負担に関する包括的な調査研究がNeuology誌に報告されました.

X連鎖性副腎白質ジストロフィー(ALD)は,ABCD1遺伝子の変異によって発症する神経変性疾患です.これまで男性に発症する疾患と考えられてきましたが,近年,女性でも進行性の神経症状が出現することが明らかになってきました.しかしこれまで女性は「キャリア」として扱われることが多かったため,診断や治療が遅れるケースが少なくなかったと指摘されています.今回,米国マサチューセッツ総合病院より,ALD女性患者の疾患負担に関する包括的な調査研究がNeuology誌に報告されました. アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の臨床試験では,実薬群で脳体積の減少が速く進むという「矛盾した」結果が報告されています.これに対し,昨年10月のLancet Neurol 誌の「Personal View」欄で,「アミロイド除去に伴う偽萎縮(amyloid-removal-related pseudo-atrophy)」という新たな解釈が提唱されました(文献1).これは,脳体積の減少は,アミロイドβ除去による生理的な変化で,病的なものではないというものです.私もブログでご紹介しましたが,感想として「現時点で脳萎縮は安全と結論づけるにはデータが不十分で,長期試験や個々の患者レベルのデータ解析が必要だ」と書きました(https://tinyurl.com/28yfo5u9).

アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の臨床試験では,実薬群で脳体積の減少が速く進むという「矛盾した」結果が報告されています.これに対し,昨年10月のLancet Neurol 誌の「Personal View」欄で,「アミロイド除去に伴う偽萎縮(amyloid-removal-related pseudo-atrophy)」という新たな解釈が提唱されました(文献1).これは,脳体積の減少は,アミロイドβ除去による生理的な変化で,病的なものではないというものです.私もブログでご紹介しましたが,感想として「現時点で脳萎縮は安全と結論づけるにはデータが不十分で,長期試験や個々の患者レベルのデータ解析が必要だ」と書きました(https://tinyurl.com/28yfo5u9). 神経変性疾患における免疫系の役割が近年注目されています.Nat Rev Neurol誌に米国ハーバード大学のHoward L. Weiner教授による勉強になる総説が掲載されています.多発性硬化症(MS)ではもちろん免疫系が疾患の主因ですが,アルツハイマー病(AD),筋萎縮性側索硬化症(ALS),パーキンソン病(PD)でも免疫系が疾患の進行を増幅させることが紹介され,その機序と治療戦略をまとめています.神経変性疾患には共通する免疫機構があり,ミクログリア,単球,T細胞,腸内細菌叢を標的とした治療戦略が重要と述べられています.特にTreg細胞(制御性T細胞)を増強することで,神経炎症を抑制し,疾患の進行を遅らせる可能性を議論しています.

神経変性疾患における免疫系の役割が近年注目されています.Nat Rev Neurol誌に米国ハーバード大学のHoward L. Weiner教授による勉強になる総説が掲載されています.多発性硬化症(MS)ではもちろん免疫系が疾患の主因ですが,アルツハイマー病(AD),筋萎縮性側索硬化症(ALS),パーキンソン病(PD)でも免疫系が疾患の進行を増幅させることが紹介され,その機序と治療戦略をまとめています.神経変性疾患には共通する免疫機構があり,ミクログリア,単球,T細胞,腸内細菌叢を標的とした治療戦略が重要と述べられています.特にTreg細胞(制御性T細胞)を増強することで,神経炎症を抑制し,疾患の進行を遅らせる可能性を議論しています. 【ワクワク新年度】 スタートは体力測定から #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング テストじゃないのよ 測定よ〜 元気に自分らしく生きていくため ちいさな変化に気づけく事が大事よ〜

【ワクワク新年度】 スタートは体力測定から #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング テストじゃないのよ 測定よ〜 元気に自分らしく生きていくため ちいさな変化に気づけく事が大事よ〜 🌸グッドタイミングお花見🌸 丹後ヶ谷公園で今年も恒例のお花見懇親会。 腰越ポールウォーキングクラブ。 一言感想スピーチではPWを始めて骨密度が上がって担当医にこれからもずっと続けるように薦められたという方が二人。姿勢が改善して嬉しいです、という男性も。ウォーミングアップのストレッチや筋トレが好き!という声が多く、やりがいを感じました。 無理はしないで楽しく長く続けたいものです。

🌸グッドタイミングお花見🌸 丹後ヶ谷公園で今年も恒例のお花見懇親会。 腰越ポールウォーキングクラブ。 一言感想スピーチではPWを始めて骨密度が上がって担当医にこれからもずっと続けるように薦められたという方が二人。姿勢が改善して嬉しいです、という男性も。ウォーミングアップのストレッチや筋トレが好き!という声が多く、やりがいを感じました。 無理はしないで楽しく長く続けたいものです。 水辺の歩道を歩く、柏の葉ポールウォーキングクラブのメンバー=千葉県柏市 – 認知症予防の鍵は「歩道」 歩きたくなる街づくり – 写真・画像(1/1) | 西日本新聞me

水辺の歩道を歩く、柏の葉ポールウォーキングクラブのメンバー=千葉県柏市 – 認知症予防の鍵は「歩道」 歩きたくなる街づくり – 写真・画像(1/1) | 西日本新聞me 假期愉快😀 看到地震後的新聞、影片,真的心有餘悸⋯ 當下我在車上等紅綠燈,車子震動晃不停,路旁建築工地的工人全跑出來,看著前方車子🚗晃阿晃的,實在驚嚇🤯⋯⋯(921地震的記憶浮現😭)祈福 各位平安喜樂。 早上跟@Emmy 和 腳丫聚樂部到南坎 #大安教會帶著千歲團的長輩們用健走杖跳體操舞,看著他們樂觀開朗的笑容😊,微笑唱著鳳飛飛的四季紅,也療癒了我心中那份餘悸💖 祝福大家一切平安 感恩☺️美好的一天!

假期愉快😀 看到地震後的新聞、影片,真的心有餘悸⋯ 當下我在車上等紅綠燈,車子震動晃不停,路旁建築工地的工人全跑出來,看著前方車子🚗晃阿晃的,實在驚嚇🤯⋯⋯(921地震的記憶浮現😭)祈福 各位平安喜樂。 早上跟@Emmy 和 腳丫聚樂部到南坎 #大安教會帶著千歲團的長輩們用健走杖跳體操舞,看著他們樂觀開朗的笑容😊,微笑唱著鳳飛飛的四季紅,也療癒了我心中那份餘悸💖 祝福大家一切平安 感恩☺️美好的一天! 20240404。 スマイルチーム 春のプチ遠足【箱根】。 一週遅らせたのが幸いし 素敵に桜が咲いていたそうです🌸 (訳あってわたしは欠席🥲) 良かった良かった😊 次はどこへ行こうかな? 楽しみです。 #スマイルチーム #健康普及活動 #春の遠足 #箱根 #桜

20240404。 スマイルチーム 春のプチ遠足【箱根】。 一週遅らせたのが幸いし 素敵に桜が咲いていたそうです🌸 (訳あってわたしは欠席🥲) 良かった良かった😊 次はどこへ行こうかな? 楽しみです。 #スマイルチーム #健康普及活動 #春の遠足 #箱根 #桜 桜とハチ公 午前中は渋谷区介護予防事業新学期初日でした。高齢者のためのポールウォーキング教室。抽選漏れで通知がこなかったのに☔の中いらした男性、申し訳ありませんでした。定員15名でキャンセル待ちだそうです。

桜とハチ公 午前中は渋谷区介護予防事業新学期初日でした。高齢者のためのポールウォーキング教室。抽選漏れで通知がこなかったのに☔の中いらした男性、申し訳ありませんでした。定員15名でキャンセル待ちだそうです。 桜、さくら、サクラ 2024さくらウオーク&ノルディックウオーク。 郡上市大和 道の駅古今伝授の里 今年は桜が迎えてくれた。 🌸ウオーク最高!

桜、さくら、サクラ 2024さくらウオーク&ノルディックウオーク。 郡上市大和 道の駅古今伝授の里 今年は桜が迎えてくれた。 🌸ウオーク最高! 【体力測定したらお花見へ〜】 いつものコースの海老川が 露天や花見客で大賑わいです 花見の道すがら 「怪我していた去年に比べて 今年は片足立ちも2ステップ 伸びました〜。 力がついたのがわかりました」 嬉しそうなお顔での報告を 頂きました #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日海老川コース #観桜 #体力測定 #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク

【体力測定したらお花見へ〜】 いつものコースの海老川が 露天や花見客で大賑わいです 花見の道すがら 「怪我していた去年に比べて 今年は片足立ちも2ステップ 伸びました〜。 力がついたのがわかりました」 嬉しそうなお顔での報告を 頂きました #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日海老川コース #観桜 #体力測定 #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウォーク 佐久ポールウォーキング協会より 2024年度歩き始め〜ww PW例会/佐久市駒場公園でした。 3月は完全お休みで待ちに待ったポールウォーカーが75名も集まってくれました。多数のお馴染みさんと10名程の体験者を迎えてのPW定例会でした。 今期のテーマとしシニア向けに特化した「筋トレ」を取入れた定例会を開催して行きます❗️ PW散策では好きに歩いて貰います‼️

佐久ポールウォーキング協会より 2024年度歩き始め〜ww PW例会/佐久市駒場公園でした。 3月は完全お休みで待ちに待ったポールウォーカーが75名も集まってくれました。多数のお馴染みさんと10名程の体験者を迎えてのPW定例会でした。 今期のテーマとしシニア向けに特化した「筋トレ」を取入れた定例会を開催して行きます❗️ PW散策では好きに歩いて貰います‼️ 青空が漸く現れました。心地よい春の朝。久々の富士山も台亀井公園から見えました。PWサークルの皆さんも爽やかに階段の上り下りしました。急に初夏の花が咲き始め 足を止めては写真を撮る人ばかりで遅々として歩まず。桜は昨日の嵐で花びらが落ち始めましたが 帰りの段葛は、まだ美しいお花見ができます。でも人混みが~。 午後からは我が家の裏の枝の剪定。お隣の私道に伸びた枝をどっさり伐って貰ってスッキリしました。嵐や地震で枝が折れるのを心配して。

青空が漸く現れました。心地よい春の朝。久々の富士山も台亀井公園から見えました。PWサークルの皆さんも爽やかに階段の上り下りしました。急に初夏の花が咲き始め 足を止めては写真を撮る人ばかりで遅々として歩まず。桜は昨日の嵐で花びらが落ち始めましたが 帰りの段葛は、まだ美しいお花見ができます。でも人混みが~。 午後からは我が家の裏の枝の剪定。お隣の私道に伸びた枝をどっさり伐って貰ってスッキリしました。嵐や地震で枝が折れるのを心配して。 2024.4.1〜4.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操 23名 ☺︎上溝チーム担当CSWと打ち合わせ、申請書類作成 ☺︎スマイル中屋敷 チェア体操 21名 ☺︎公民館抽選チェック 5サークル ☺︎健康体操サークル リズムエクササイズ 15名 ☺︎ポールウォーキング 春の遠足箱根散策 7名 ☺︎相模原市青少年指導委員委嘱式…欠席 ☺︎上鶴間スマイルエクササイズ リズムダンス 17名 ☺︎シニアサポート活動年度末申請書類準備 ☺︎相模原市桜まつり 市民芸能大会受付担当(文化協会/エビバディパフォーマンス連盟) ☺︎相模原市桜まつり 青少年指導委員子ども広場担当 ☺︎アレイジャズダンス稽古 ☺︎スマイルフレンズ リズムダンス 20名 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操デュアルエクササイズ 23名 ☺︎スマイルチームホームページ活動予定更新

2024.4.1〜4.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操 23名 ☺︎上溝チーム担当CSWと打ち合わせ、申請書類作成 ☺︎スマイル中屋敷 チェア体操 21名 ☺︎公民館抽選チェック 5サークル ☺︎健康体操サークル リズムエクササイズ 15名 ☺︎ポールウォーキング 春の遠足箱根散策 7名 ☺︎相模原市青少年指導委員委嘱式…欠席 ☺︎上鶴間スマイルエクササイズ リズムダンス 17名 ☺︎シニアサポート活動年度末申請書類準備 ☺︎相模原市桜まつり 市民芸能大会受付担当(文化協会/エビバディパフォーマンス連盟) ☺︎相模原市桜まつり 青少年指導委員子ども広場担当 ☺︎アレイジャズダンス稽古 ☺︎スマイルフレンズ リズムダンス 20名 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操デュアルエクササイズ 23名 ☺︎スマイルチームホームページ活動予定更新 今朝の朝イチnhkは鎌倉の穴場特集。午後イチのPW貯筋クラスは県立看護大学の学生さん2人が体験研修に参加されました。PWと後半はマット運動。帰宅後小町通脇路地のギャラリーに個展を拝見に。

今朝の朝イチnhkは鎌倉の穴場特集。午後イチのPW貯筋クラスは県立看護大学の学生さん2人が体験研修に参加されました。PWと後半はマット運動。帰宅後小町通脇路地のギャラリーに個展を拝見に。 【春〜満喫の日】 2024/4/11 #船橋ウォーキングソサイエティ 櫻と菜の花の饗宴の中で #行田公園東側中央に舞う桜吹雪 菜の花に埋め尽くされたイベント広場 圧倒的ボリュームで人を惹き寄せます メルヘンの世界を楽しそうに 歩くメンバー #2本のポールを使うウォーキング #FWS木曜日定例会 うすピンクの花びら浴びて 輪になって「おしゃべりの会」 春のひととき 歩いて 食べて 笑って ゲームで燃えてました

【春〜満喫の日】 2024/4/11 #船橋ウォーキングソサイエティ 櫻と菜の花の饗宴の中で #行田公園東側中央に舞う桜吹雪 菜の花に埋め尽くされたイベント広場 圧倒的ボリュームで人を惹き寄せます メルヘンの世界を楽しそうに 歩くメンバー #2本のポールを使うウォーキング #FWS木曜日定例会 うすピンクの花びら浴びて 輪になって「おしゃべりの会」 春のひととき 歩いて 食べて 笑って ゲームで燃えてました 東京渋谷。 晴れてきました。 ハチ公が上の方からご挨拶。 これからイキイキPW教室です。東横の解体跡が開放され またまた道がわからなくなりました。

東京渋谷。 晴れてきました。 ハチ公が上の方からご挨拶。 これからイキイキPW教室です。東横の解体跡が開放され またまた道がわからなくなりました。 2024.4.12 青空ポールウォーキング 8名 開始時に担当地区の包括支援センター職員室さんが来て下さいました 今年度も包括主催のPW教室を開催してくださるそうです 公園の桜を🌸みながらウォーキング お喋りも弾みました☺️

2024.4.12 青空ポールウォーキング 8名 開始時に担当地区の包括支援センター職員室さんが来て下さいました 今年度も包括主催のPW教室を開催してくださるそうです 公園の桜を🌸みながらウォーキング お喋りも弾みました☺️ 佐久ポールウォーキング協会より PWお花見散策で「さくラさく小径公園」へ❗️ やっと桜前線が訪れ3分咲の桜が市内のあちこちで華やいで居ました。 この公園は千曲川沿いの2km程の直線上に桜並木や季節の花々がある静かなサンポ路です。 今回も60名越えの参加者を迎え満開には早い桜見(総じて3〜5分咲)のポールウォークでした。 やっと春〜春の佐久路です〜ww

佐久ポールウォーキング協会より PWお花見散策で「さくラさく小径公園」へ❗️ やっと桜前線が訪れ3分咲の桜が市内のあちこちで華やいで居ました。 この公園は千曲川沿いの2km程の直線上に桜並木や季節の花々がある静かなサンポ路です。 今回も60名越えの参加者を迎え満開には早い桜見(総じて3〜5分咲)のポールウォークでした。 やっと春〜春の佐久路です〜ww 桜間に合いました❗️いや最高でした❗️ 笠間芸術の森公園でお花見しながらのポールウォーキング🌸 この時期、作詞家 高野公男の歌碑まで登ってみてください。 別れの一本杉歌いながら振り返れば、桜桜🌸の景色が。 帰り道、山が緑とピンクのグラデーションに。遠くからの桜もいいなぁ🌸

桜間に合いました❗️いや最高でした❗️ 笠間芸術の森公園でお花見しながらのポールウォーキング🌸 この時期、作詞家 高野公男の歌碑まで登ってみてください。 別れの一本杉歌いながら振り返れば、桜桜🌸の景色が。 帰り道、山が緑とピンクのグラデーションに。遠くからの桜もいいなぁ🌸 【春の犀川ポールウォーキング大会】 4月14日(日)大桑ぐるぐる公園発着 10時から桜の咲く犀川沿いを 歩く事ができました。 次回は秋にも企画しています。 主催 エコチーム犀川 担当コーチ 澤田MCpro 野小AC 松下裕子AC

【春の犀川ポールウォーキング大会】 4月14日(日)大桑ぐるぐる公園発着 10時から桜の咲く犀川沿いを 歩く事ができました。 次回は秋にも企画しています。 主催 エコチーム犀川 担当コーチ 澤田MCpro 野小AC 松下裕子AC 【小さな日々の努力へ】 2024/4/16 #船橋ウォーキングソサイエティ 計測2回目は各曜日の定例会共通に 「握力&1km歩行タイ厶」 コロナ禍で一旦中断した体力測定も 種目を変えて復活して3年目です 会員の健康維持に繋がりますように願いながら継続しています

【小さな日々の努力へ】 2024/4/16 #船橋ウォーキングソサイエティ 計測2回目は各曜日の定例会共通に 「握力&1km歩行タイ厶」 コロナ禍で一旦中断した体力測定も 種目を変えて復活して3年目です 会員の健康維持に繋がりますように願いながら継続しています 腰越PWサークル定例会 広町緑地や行政センターが続いたので久しぶりの湘南公園。徒歩、モノレール、江の電などで18名参加。 江ノ島、富士山、水族館を眺めながらウォーミングアップ。境川沿いを上流に歩きながら山本公園でポールゲームで脳トレ。 上着もいらず軽快に過ごせる心地よい季節になりました。 ランチはアジフライ🦈

腰越PWサークル定例会 広町緑地や行政センターが続いたので久しぶりの湘南公園。徒歩、モノレール、江の電などで18名参加。 江ノ島、富士山、水族館を眺めながらウォーミングアップ。境川沿いを上流に歩きながら山本公園でポールゲームで脳トレ。 上着もいらず軽快に過ごせる心地よい季節になりました。 ランチはアジフライ🦈 @北鎌倉道場。バンドを使ってストレッチ・筋トレ各種。雨が降りそうもないので室外健康テラスに移動しました。オープンエアーは空も緑も清々しく鴬の鳴き声にうっとりでした。

@北鎌倉道場。バンドを使ってストレッチ・筋トレ各種。雨が降りそうもないので室外健康テラスに移動しました。オープンエアーは空も緑も清々しく鴬の鳴き声にうっとりでした。 15日に開いたポールウォーキング講座には11名の参加がありました。今回は、今までで最高齢98歳の参加者が。当然戦争を経験されていて、ご自身も銃弾が足を貫通するという大きな怪我を負われたそうです。 98歳を生きる気持ちを「なんで自分がこんなに生きたのか不思議」とおっしゃっていました。 いつもは自分達が最高齢の80代メンバーさん達が、急に「そんなに元気でいられる秘訣は何かあるんですか?」と、すっかり年下の顔になっていたのが面白かったです😁 98歳の方が口にする「100年も生きてるとねぇ」の言葉の説得力はすごかった! 息子さんが「父はまさに適応力の人」と。 スマホも使いこなして好きな絵を描いたり、どんな時代にも適応して生きてきた、羨ましいし、素敵な人生だと思う、と話を聞かせてくれました。 人生の長さは自分では決められないけれど、もしかすると思っているより長いかもしれない。まだまだ歩き続けなくちゃ!といつにもましてみんな張り切って歩きました。 出会いは楽しい! 写真撮り忘れて別の日の様子です。少しでも日陰を探す季節になりました(^^)

15日に開いたポールウォーキング講座には11名の参加がありました。今回は、今までで最高齢98歳の参加者が。当然戦争を経験されていて、ご自身も銃弾が足を貫通するという大きな怪我を負われたそうです。 98歳を生きる気持ちを「なんで自分がこんなに生きたのか不思議」とおっしゃっていました。 いつもは自分達が最高齢の80代メンバーさん達が、急に「そんなに元気でいられる秘訣は何かあるんですか?」と、すっかり年下の顔になっていたのが面白かったです😁 98歳の方が口にする「100年も生きてるとねぇ」の言葉の説得力はすごかった! 息子さんが「父はまさに適応力の人」と。 スマホも使いこなして好きな絵を描いたり、どんな時代にも適応して生きてきた、羨ましいし、素敵な人生だと思う、と話を聞かせてくれました。 人生の長さは自分では決められないけれど、もしかすると思っているより長いかもしれない。まだまだ歩き続けなくちゃ!といつにもましてみんな張り切って歩きました。 出会いは楽しい! 写真撮り忘れて別の日の様子です。少しでも日陰を探す季節になりました(^^) 県立大船フラワーセンター④カラフルな花巡り ここに載せられない位 さまざまカラーの花たち アルバム代わりに一部だけup

県立大船フラワーセンター④カラフルな花巡り ここに載せられない位 さまざまカラーの花たち アルバム代わりに一部だけup 【日本健走杖健走 Master Coach 室內篇】Catherine教練

【日本健走杖健走 Master Coach 室內篇】Catherine教練 今朝は強い風に吹かれて渋谷教室に。新学期三回目はお一人ずつ鏡を見ながら姿勢チェック。同じ長さのポールを使っているうちに身体のバランスがポールに合わせて良くなると思います。教室後お昼から駒沢へ移動しました。公園では引き継いで頂いたNW&PWサークル実施中。お天気は日曜夜にかけゆっくり下り坂。

今朝は強い風に吹かれて渋谷教室に。新学期三回目はお一人ずつ鏡を見ながら姿勢チェック。同じ長さのポールを使っているうちに身体のバランスがポールに合わせて良くなると思います。教室後お昼から駒沢へ移動しました。公園では引き継いで頂いたNW&PWサークル実施中。お天気は日曜夜にかけゆっくり下り坂。 2024/4/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #土曜海老川コース #簡易計測2回目 握力と1km計測 本日も無事に終了 個表は3年のデータをグラフで後日お渡します

2024/4/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #土曜海老川コース #簡易計測2回目 握力と1km計測 本日も無事に終了 個表は3年のデータをグラフで後日お渡します みなとみらい ランドマークにシナノのステッキ工房が出店されたことから みなとみらい地区でポールウォーキング体験教室を行うことになりました。 今日はとても良い天気に恵まれ青い空とキラキラな太陽。 赤レンガ倉庫のフラワーガーデンがとても綺麗でみんな大感動😊 p.s 21日はみなとみらい地区でノルディックスローウォーキングがありますよ😊 #みなとみらい #シナノステッキ工房 #ポールウォーキング #ノルディックスローウォーキング

みなとみらい ランドマークにシナノのステッキ工房が出店されたことから みなとみらい地区でポールウォーキング体験教室を行うことになりました。 今日はとても良い天気に恵まれ青い空とキラキラな太陽。 赤レンガ倉庫のフラワーガーデンがとても綺麗でみんな大感動😊 p.s 21日はみなとみらい地区でノルディックスローウォーキングがありますよ😊 #みなとみらい #シナノステッキ工房 #ポールウォーキング #ノルディックスローウォーキング ポールdeウォーク推進協議会コーディネーター養成講座IN名古屋4月20日、21日開催され、9名のコーディネーターが誕生しました!! 各地区でご活躍ください。 畑さん、内藤さんさすがの講師でした!!お疲れ様でした。

ポールdeウォーク推進協議会コーディネーター養成講座IN名古屋4月20日、21日開催され、9名のコーディネーターが誕生しました!! 各地区でご活躍ください。 畑さん、内藤さんさすがの講師でした!!お疲れ様でした。 4月21日に東海地区初開催の、スキルアップ研修会 in 名古屋 を実施しました。 今回よりマスターコーチプロにも研修会参加を募り、3名の方が参加して下さりました。 雨天の影響で、室内での研修となりましたが、指導実績の豊富なコーチの方々が参加され、スキル確認、意見交換など有意義な研修となりました。 次回は、6月2日(日)仙台会場となります。 たくさんのコーチの参加をお待ちしております‼️

4月21日に東海地区初開催の、スキルアップ研修会 in 名古屋 を実施しました。 今回よりマスターコーチプロにも研修会参加を募り、3名の方が参加して下さりました。 雨天の影響で、室内での研修となりましたが、指導実績の豊富なコーチの方々が参加され、スキル確認、意見交換など有意義な研修となりました。 次回は、6月2日(日)仙台会場となります。 たくさんのコーチの参加をお待ちしております‼️ 『日本ポールウォーキング協会スキルアップ講習会に参加してきました。』

『日本ポールウォーキング協会スキルアップ講習会に参加してきました。』 感謝大家踴躍的參與以及提出寶貴的意見, 讓協會的BC課程更加的豐富, 讓我們更加充滿活力和動力, 為協會的未來發展努力。 線上交流會收穫滿滿~謝謝大家~ 🌟💬💪 🌱 感謝每一位參與者 💡 豐富的課程內容 👏 共同成長,共同進步 📍【日式健走Basic Coach 培訓課程】 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一🏆授權海外開課 📍詳細說明與課程辦法請見報名表: https://forms.gle/c8x3K3F3FX2jL6F ◎ISUN-北歐健走專用杖 超輕量 (一組2支):https://carefoot.club/腳ㄚ市集/超輕量北歐健走專用杖/ ◎耆妙屋-SINANO 安心健走杖:https://carefoot.club/腳ㄚ市集/安心健走杖/ 腳丫聚樂部 耆妙屋-熟齡生活奇妙好物 FOOTDISC 富足康科技足墊 樂您運動 Learning YunDon 北歐運動治療師 楊子欣(欣欣老師) 澄心康健-神經復健 l 動作優化 l 高齡運動